関行男海軍中佐の苦しみ

関行男海軍中佐の「死」にも生きた人間の思惑が交錯する

■飛行服姿の関行男海軍中佐

■飛行服姿の関行男海軍中佐

関行男海軍中佐(1921-1944)は愛媛県西条市のご出身です。特別攻撃隊として初めて編成された敷島隊の隊長に任じられ、1944年10月25日にご散華されました。

■特別攻撃隊敷島隊、朝日隊と掩護する搭乗員(黒く写る飛行服姿)の出撃前。飛行服姿の左端が関行男海軍中佐

■特別攻撃隊敷島隊、朝日隊と掩護する搭乗員(黒く写る飛行服姿)の出撃前。飛行服姿の左端が関行男海軍中佐

特別攻撃は、到底作戦と呼べるような代物ではありませんし、上官が生きている人間に死んでこいと命じるわけです。

さすがに最初の特別攻撃、これは絶対に成功させなければならない。

そうでなければただでさえ「勝ち戦」をせっつく裕仁に面目がたたず、ひいては作戦を立案する軍上層部の立場が危ぶまれるのです。

上官の中に「俺は死ぬ係でないから」と、散々特別攻撃隊の隊員さん方に死の道程を強要した上官が、終戦後は一転する。当時の責任の取り方(自殺)を回避して逃げ回ったような人間がはびこるほど腐った人間が多くいました。

そういう人間が、当然「生きたい」と願い、人生に夢を描く若者達に死を強要するような作戦を、「これしかないんだ」と押しつけて、有無を言わさない。

さらには、遺族や社会から糾弾されないように特別攻撃隊の隊員とされた方々からは「志願した」という言質を取る。これは本人が望んだのだ、と。

しかしこれを望んだのは、国体であり、軍の作戦を提示する人間であり、極めつけは裕仁です。

何も本人の意思を尊重して志願制にしたわけではありません。軍人であり軍隊であれば、上官の言うことは命令です。このようなずる賢い方策を使ってでも責任を回避したいし、命令をしたい。

勝ち戦がしたい裕仁のために、その取り巻き連中もグルになって、資源も尽きた、技術も尽きた、そうしたら庶民の生命を弾薬にしてまで「庶民を駒にした戦争ゲーム」が続けられるよう道筋をつけた、ということです。

見送った自分の息子が、旦那さんが「帰ってきてほしい」と願いながら、変わり果てた姿が箱の中に入って迎えなければならない無念さ。しかも、箱を持ってきた人間は「特別攻撃隊の隊員に志願して『立派な戦死』を遂げられた」と言うのです。亡くなったご本人もご遺族も、誰が特別攻撃のような、到底生きることができない作戦による死を進んで望むでしょうか。

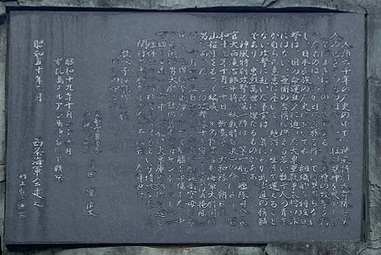

関行男海軍中佐の慰霊碑のそばに、源田実の碑文があります。

■よりにもよって関行男海軍中佐のご慰霊碑の裏にあります。

■よりにもよって関行男海軍中佐のご慰霊碑の裏にあります。

人類6千年の歴史の中で、神風特別攻撃隊ほど人の心をうつものはない。 |

|---|

源田は航空特攻を推進し、航空自衛隊の幹部を経て国会議員になった人間です。碑文を見ても、特別攻撃の犠牲になられた方々に対して「悼む」ような表現は全くありません。ただただ「すばらしい、よくやった」という薄っぺらい内容です。

源田にとって「神風特別攻撃隊ほど人の心をうつものはない」とさらっと言ってのけるのも、源田にとって特別攻撃隊の隊員さん方の死は(殺した当事者でありながら)映画「永遠の0」を見て「ああ感動した」というようなものなのでしょう。

さらに源田が特別攻撃を推進したという知識があると見えてくるものがあります。それは、「武士道の精髄」を「人類6千年の歴史」に残したのは自分であると、特別攻撃を手掛けた自負や自分への賛美、そういったものまでにじみ出ているのです。

そこには、息子を、ご主人さんを失ったお母さんや奥さん、ご家族の方々にとってはどれほどの絶望と悲しみだったか、寄り添うような姿勢は全くないし、まるで感動するために若者達を殺したのだ、と言わんばかりの内容です。

さらにいえば特別攻撃を推進した立場であるならば、幾分かは謝罪や悔恨の言葉が、ご慰霊につながるような単語がひとつふたつあってもあるべきだと思うのだけれど、それすら皆無。ただただ立派だ、すばらしい、それと単に「あったことの羅列」というだけの「こころがない」慰霊碑(ある神社の宮司の祝詞も同じでWikipediaの関行男海軍中佐の項目を音読で聞かされているようでした)。

よくこんな見事に「航空特攻を推し進めた自分のことしか考えない、慰霊のこころのかけらすらない碑文」を、それも関行男海軍中佐とご母堂様が幸せに暮らしていらっしゃった西条の土地に、臆面もなく建てられるのか、慰霊祭に乗り込んで式辞を述べられるのか、とその神経が理解できません(ずっと残る碑文ですらこうですから、式辞の内容もその程度でしょう)。

特に「この種の攻撃を行ったものは、わが日本民族を除いては見当らない」ことを恥ずかしく思い、「自分が推進した結果、軍人さん方兵隊さん方も国民でありその国民の生命をみすみす捨ててしまうような激烈な死を与えてしまった」と悔やまねばならないのに、開き直って石に刻んでまで自慢する。

このような人間に、そもそも国会議員たる資格があったかどうかすら疑わしく思います。

墓とは別に、立派な慰霊碑が建ち、毎年慰霊祭が行われるようになったが、「神風特別攻撃隊」の名付け親である源田実が来ると聞いてから、サカエ(関行男海軍中佐のご母堂様)は参列しなくなったという。 |

|---|

(城山三郎著『指揮官たちの特攻 /サカエ様は関行男海軍中佐のご母堂様のお名前です)

勝負がついていてもなお裕仁は「勝ち戦」を望み、偉い人間は責任を前線の部下に押しつける

さらに関行男海軍中佐は、別の「言い訳」にもされてしまったのです。それは、「士官」が特別攻撃に参加しないのは卑怯だという声を押さえるために犠牲になられた、という点です。

関行男海軍中佐は士官学校、海軍兵学校の卒業生です。特に関行男海軍中佐の直前の数年間、半数以上の卒業生が死んでしまうという凄まじい状況でした。

軍隊の上層部は、海軍兵学校を卒業しています。彼ら自身は道理も常識もかなぐり捨てて、特別攻撃という無茶苦茶しか思いつかない。

そして「ここまで劣勢に追い込まれた責任の一端は自分たちにもある」と考えて、ここまではいい。であるならば自分たち自身が特別攻撃に出ればよいのですが、それはやりたくない。

ここで、さきにご紹介した関行男海軍中佐の同期生、浅村敦さん(90=掲載当時=)の証言をもう一度見てください。

「特攻を始めた時点で勝負はついていた。もちろん、今思えばですよ」 |

|---|

(2013年1月25日 中日新聞朝刊)

そこで人身御供を立てるのです。若い人間であれば、自分たちよりも星が少なければ、命令することができる。しかも、「若い君たちにしかできないんだ」と箔をつけて、押しつければいい。

そこでただただ「海軍兵学校出である」という上層部との共通点だけで、関行男海軍中佐を人柱にしたのです。

霞ヶ浦航空隊へ |

|---|

原田要さんの話(6) 関行男大尉の教官を務める(空のカケラ ライブラリ)

ここに至るまでの劣勢、負け戦について、本来であれば軍の上層部や上官、そして裕仁が負わなければなりません。それを全部関行男海軍中佐、ひいては特別攻撃隊の隊員さん方が特別攻撃という無茶苦茶をやるということ、彼らの死でもって今までの迷走を帳消しにしようとしている、と分かっていらっしゃるのです。

さらに言えば関行男海軍中佐が選ばれた、海軍兵学校卒業生だからとかなんとか、というのはこじつけです。

国民にとっては、とにかく戦時体制で生活様式にすら政府が口出しや締め付けをしてくる息苦しい社会。食糧すら配給でままならず、闇市で高騰した生活必需品を無理して買うか、ひたすら我慢するしかない。それでも「先に勝利があるから」と信じるからこんな過酷な国民生活が続けられているのだけれど、時間が経てば経つほど、息子や旦那さんは殺される、生活はどんどん貧しくなって主食すらままにならない。「いつまで経っても戦争に勝たないじゃないか」「本当に勝つのか」「軍部は何をしているのか」と怒りのような懐疑と不満が満ち満ちていた。

だからこそ必要以上に特別攻撃隊を目立たせて英雄視させ、彼らが「勝機」をもたらすのだ、と幻想を描かせるしか戦争の継続ができない、裕仁の望む「勝ち戦」ができない。

関行男海軍中佐をはじめとする特別攻撃隊の隊員さん方は、その材料、生け贄にされた、ということです。

「士官もこの状況に乗り込んでいくのだ」と全面的に社会にアピールすれば、戦争を決めた人間も、特別攻撃を決めた人間も、庶民の「もう戦争はやめてほしい、死にたくない」という声を黙らせることができる。「勝つのだ、特別攻撃隊は軍神だ、彼らこそ何とかしてくれるのだ」と声を大きくしてあらゆるマスコミで声高に叫ぶ。こうして戦争をやめてほしいという切実な願いを封じこめるのです。

握りつぶされたのはそれだけではありません。新婚ほやほやの若い関行男海軍中佐の未来まで奪い、関行男海軍中佐の魂を生け贄にすることで「軍神だ」、関行男海軍中佐のご母堂様には「軍神の母だ」と喧伝(けんでん)することで、厭戦気分を封じ込め、戦争継続に対しても有無を言わさない。「もっともっとやれるんだ」と国民をさらに厳しい生活に追い詰めていく。

綿密に練られた作戦というものではない、思いつきに無理矢理理念や道理のようなものをこじつけたもの。軍はそれを命令とする。味方の軍人さん方兵隊さん方の生命を殺しにかかる立場。

国が勝つためなら、国の将来を担う若者達の魂を握りつぶすことすらやってのけるような社会に到底未来はないのに、それでも「日本が勝つ」という未来を妄想して、止める人間も諫める人間もない。恐らく裕仁も、先祖が清やロシア相手に戦争して勝ったから自分も同じように戦勝国の君主として君臨したいという妄想でいっぱいであったのだろうし、その妄想の実現のためには「この国の国民も相手の国の国民も生命をもった人間なんだ」という当たり前を無視し、生命を奪うことを恐ろしく軽く見ている。内地や外地にいる国民も、また国民たる軍人さん方兵隊さん方が異国で数多死んでいること(陸軍の方々の4割は餓死)も、本土ですら空襲で次々焦土になっていることも、全てが「勝ち戦がしたい」がために目を背ける。軍上層部を叩きながら、ひいては前線の兵士達にもっともっとの苦しみを与え続けながら、戦争を続けることだけしか眼中になかった。

腰巾着の軍上層部も裕仁の意向のまま、自分たちには生命の危険はないものだから、前線の現場にこれでもか、これでもかと無茶苦茶を突きつけて、現場の「この国を護らん」とする尊い魂を傷つけ、グルになって霊にしていく。

挙げ句「生命を国家に捧げた」という、裕仁や自分たちにとってだけ都合のよい解釈と、そう言っている自分自身に酔いながら、さらにはこの惨い立案をしたような人間ばかり褒めそやし、褒賞だの勲章だのを与え続ける。前線でろくに訓練もなく霊にされゆく兵隊達は眼中にない。始末に負えない。

マスコミも総動員で「裕仁のご満悦」のために「特別攻撃隊の彼らに続け」と国民をあおり立てていく(煽り立てる記事を書けば新聞が売れた)。若い軍人さん方兵隊さん方に対する「志願」にみせかけた「死の強要」という狂気がノンストップで暴走していく。

圧迫面接

関行男海軍中佐の場合は玉井浅一、猪口力平と言ったクズの上官らに取り囲まれ、いわゆる圧迫面接をされます。上官らは関行男海軍中佐から「やります」という言葉を本人から引き出すため、追い込んで行きます。

しかし、軍隊では上官の命令は裕仁の命令ということになっていますから絶対的なものであり、上官部下の間でも「言外のことは察する」ことが強要されるのです。「意向」を聞いているふりをしていても、「どういう意味なのか」。関行男海軍中佐は士官であるからその意味を理解される。なおのこと断れるはずがありません。そして、上官も「腕がよくて、立場上絶対に断れない、特別攻撃という無茶苦茶を成功させる」人間をあえて選んで、「建前として」意向を聞いているのです。

関行男海軍中佐だけではなく、続かれた特別攻撃隊の隊長さん方、そしてそれぞれの隊員さん方にも、「拒絶する」という選択肢がそもそもありません。

関行男海軍中佐は、今まで誰もやったことのない特別攻撃というものの責任者として受け入れざるをえない状況に追い込まれて、圧迫面接の翌日に特別攻撃隊長にされるのです。

報道班員、日本もおしまいだよ。僕のような優秀なパイロットを殺すなんて。僕なら体当たりせずとも、敵空母の飛行甲板に50番(500キロ爆弾)を命中させる自信がある。僕は天皇陛下のためとか、日本帝国のためとかで行くんじゃない。最愛のKA(海軍の隠語で妻)のために行くんだ。命令とあらば止むを得まい。日本が敗けたらKA(海軍の隠語で妻のこと)がアメ公に強姦されるかもしれない。僕は彼女を護るために死ぬんだ。最愛の者のために死ぬ。どうだ。素晴らしいだろう。 |

|---|

(関行男海軍中佐が海軍報道班員小野田氏に基地近くバンバン川河畔で語った言葉/Wikipedia)

特別攻撃が組織だって行われるようになると、ひとりひとり圧迫面接するような余裕はなくなります。

拒否すると浮いてしまうような雰囲気の中で、若者達に志願を強要します。志願しなければ軍人ではない、日本男児ではないと罵声を浴びるような環境の中で、志願の皮を被った命令に従うより他ありません。

用紙に書いて箱に入れる、整列して一歩前に出る、などとさまざま方法で、上官、ひいては裕仁の責任逃れのための「自分がやりたいのです」という言質を無理矢理取られました。

しかし、雰囲気に吞まれる形で、志願書に例え「望」に○を付けた上に「熱望」とまで書いて箱に入れたとしても、周りがするように一歩前に出て志願を表明したとしても、まずはその夜。冷静になられたとき、またはお母さんやご家族を想ったときに、どのような気持ちになろうかと思うのです。

「どうしてあの時に志願してしまったのだろうか」という後悔しても後悔しきれない。母親が自分を懸命に育ててくれたのに、と。

「親孝行ができなかった」、「好きなお相手と結婚して家庭を持ち、幸せな人生を歩むことができなかった」と、「人間らしい生活」にどれほど憧れを抱かれ、深く後悔なさり、辛く苦しくいらっしゃらないかと。

特別攻撃の作戦の残酷さはここにあります。

こんな軽い人間が部下の生き死にを決める

関行男海軍中佐にどのように白羽の矢が立てられ、どのような過程で特別攻撃隊の隊長に決定したのでしょうか。

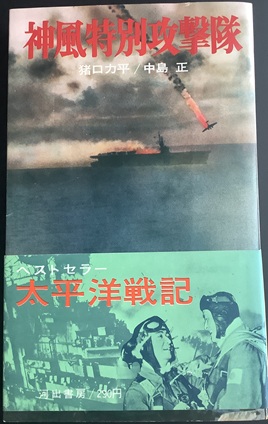

実際には、当事者にしか分からないブラックボックスであってどこまで本当かわからないものの、1967年に刊行された中島正と猪口力平の共著「神風特別攻撃隊」でそのシーンがあるので紹介します。この著者中島正も、関行男海軍中佐に隊長を強要した玉井浅一も、戦時中は若者達を多数特別攻撃隊に送り込みながら、中島は自衛隊幹部、玉井は県庁勤務をし、その後寿命を全うして死んでいます。

比島の夜は深々とふけている。関大尉をおこすように命ぜられた従兵の足音が、コツコツと二階に潜えていった。土官室(階下の入口の一室が食堂兼士官室にあてられていた)で無言のままむかいあっているふたりの思いは、おのずから階上の関大尉に馳せるのであった。

このしずかな真夜中に、関はどんな夢を見ているだろう? |

|---|

(『神風特別攻撃隊』猪口力平・中島正著(1967年)から抜粋)

玉井は、特別攻撃隊の編成をまかされていましたが、部下に面識がある者がほとんどいなかった。そこで、松山出身の玉井は、同じ愛媛県出身の関行男海軍中佐に目を付けるのです。

こんな上官が、同郷であることをほのめかし、『隣りにすわってきて肩を抱くようにし、二、三度軽くたたいて、』なんてやられて関行男海軍中佐はどう思うでしょうか(気持ち悪いと思います)。

こうして圧迫面接をして、関行男海軍中佐は受けざるを得ない。それが決まったら「それはいい、これで神風をおこさなくちゃならんからなあ!」と自分の肩の荷が下りてウキウキルンルンなのが隠しきれません。はっきりと分からないけれど、死にに行けと命令した関行男海軍中佐の前でやってのけたのならば相当無神経です。

関行男海軍中佐が特別攻撃によりご戦歿された翌月の1944年11月、抜群の空中戦闘能力を持った杉田庄一上飛曹(ご戦歿後少尉に進級)は、特別攻撃隊の出撃を掩護する役目を負っていましたが、特別攻撃隊に志願を決め、申し出たときのエピソードがあります。

しばらくして11月の半ばでしたか、杉田上飛曹が何か思いつめた様子で、「笠井、拳銃持って俺と一緒に来い』、それで、二人は拳銃片手にマバラカット飛行場の横を流れるバンバン川の川床にあった粗末な指揮所へ向かいました。その頃、二〇一空の司令は山本栄大佐、副長は豹部隊以来の玉井中佐でした。 |

|---|

(笠井智一上等飛行兵曹の証言/『零戦最後の証言Ⅱ』神立尚紀著から抜粋)

杉田庄一海軍少尉は、関行男海軍中佐の死の意味を理解し、尊敬もするからこそご志願なさいました。軍人さん方兵隊さん方の生命は皆々尊いのに、思惑によって「特別攻撃は必要なのだ」と「特別攻撃はいつでも行ける」を使い分ける。

死にに行く人間には「日本の勝利のために頼む」と力説しておきながら、舌の根も乾かぬうちに正反対のことを同じ口が言うのです。

このやりとり、関行男海軍中佐のご母堂様は、特別攻撃隊でご戦歿された方々のご母堂様方が聞かれたらどう思うだろうか。「特別攻撃などいつでも行ける」とどうして自分の息子に言ってくれなかったのか」、と。

このように相手によって信念なくコロコロと言うことが変わり、生命をもてあそぶような、たかが人間ごときが人様の魂を査定して生きる死ぬるを決定していたということ。

作戦の遂行が大事と言いながら、生命の重さが変わるのか、自分の部下の生命を秤にかけるようなことをして、とくに特別攻撃は「死」と直結するのに、このようながさつな人間が上官側の人間であって、お母さん方にとっては直接自分たちの息子の命運を、生死を握っていたのです。ただただ自分の立場を守ることが第一である上官のおこがましさ、残忍さがにじみ出ています。

こんな人間が、部下の、お母さん方が懸命に育てられた魂を、好き勝手にしていたのです。

■特別攻撃出撃前の別離杯の儀式として報道された写真(撮影は出撃前日で、水筒の水を水杯として玉井がついでいった)。

■特別攻撃出撃前の別離杯の儀式として報道された写真(撮影は出撃前日で、水筒の水を水杯として玉井がついでいった)。

どのようなお気持ちで盃を受けていらっしゃったのかと思うのです。

Wikipediaによる上記写真の説明:大西と敷島・大和隊員との訣別の水盃。左から関、中野磐雄、山下憲行、谷暢夫、塩田寛(大和隊)、宮川正(大和隊→菊水隊)。後姿は左が玉井、中央が大西。日映・稲垣浩邦カメラマンが10月20日に撮影

関行男海軍中佐の苦しみ

関行男海軍中佐。

わたしは、この方が一番辛かったと思うのです。一番最初の隊長に任じられて、二十歳前後の若い隊員さんを引き連れていく。それも、死ぬしかない、到底作戦とは言えないような作戦に駆り出されました。

関行男海軍中佐は24歳(当時は数え年が基準)で隊長です。そして隊員として選ばれた方々は20歳前後。

隊長でいらっしゃった関行男海軍中佐にしても、隊員でいらっしゃった方々にしても、どれほどの絶望か、想像だにできません。

隊員さん方が精神的に追い詰められて「同じ死ぬるなら少しでも楽に」と海をめがけたり、あるいは自暴自棄となり錯乱して同士討ちになったり、そんなことさえあったとしてもおかしくないような状況だと思うのです。

それでも隊員様方がきっちりと任務を遂行された裏には、「死ぬのが怖いんだ」と、当然、死に恐怖を抱く若い隊員様方に隊長が繰り返し話しかけてやり、不安が軽くなるように励ましてやり、理念を説いてなんとか納得させてやり…。

しっかり隊としての任務を果たされた背後には、こういう現代に伝わってこない努力の積み重ねがあったと思うのです。

関行男海軍中佐からすれば、前例もないし、自分が相談する相手もいない状況で、必ず死んでしまう無茶苦茶な作戦を強要され、上官どもにこの国の未来まで背負わされて、どれだけ圧力を感じられただろうか、他の隊員様方も大変だけれども、ご母堂様や奥様のことだけ考えればよいという立場でなかったから、その苦しみは想像を絶すると思います。

特別攻撃隊の作戦が他の戦死と違うのは、ここなのです。

戦死で死ぬることは苦しいことではあるけれど、その直前に「生きる、死ぬる」ことを突きつける。それも人生経験がほとんどない若者達にそれを強いる。

お母さん方が一生懸命育てられた男の子の生命がこれからふわっと大輪の花を咲かそうかと言うとき、裕仁が鋭利なカミソリでつぼみの根元を切っていく。

人生の甘い汁を吸い尽くしたような老獪な上官、そして庶民の生命をぞんざいに扱う皇統が、味方であるはずの、自分を養ってくださっている国民でもある、星の数の少ない軍人さん方兵隊さん方に強いたのは「死ねということ」。

「慈しみたもうて」とは対極の、「処刑」と言ってもいいようなことを、何の罪科もない、純粋な若者達に強制した作戦であるということです。

敷島隊と名付けられた関行男海軍中佐の部隊は、「大戦果」を上げられました。結果として「人類が経験のしたことのない無茶苦茶な作戦ともよべないもの」ではあったけれども、軍人として、しっかりと命令を果たされたのです。

隊員様方と隊長の関係にしても、隊員様方は隊長である関行男海軍中佐を、関行男海軍中佐は隊員様方を信頼していたからこそ、「いくら不本意であっても、軍人である以上、命令として与えられた作戦はやり遂げなければならないのだ」という理念で、この苦しみを飲み込まれることができたのだ、と考えます。

生命を賭けるのに、隊長にご人望がなければ、隊員はついていけないでしょう。

その後も裕仁は漫然と送り出される特別攻撃隊に何ら心が痛まず、なんら制止もしなかったために、このような残酷な処刑のような「死の強要」は、結局終戦の詔勅までに止むことはありませんでした。

それどころか、クズの上官の巻き添えとなり「終戦の詔勅の後に出撃を命じられた」軍人さん方兵隊さん方までいらっしゃるのです。

いつの時代も初めてやる仕事、「前任者がどうしていたか」は、今でも誰でも当然のように踏まえます。隊長に選ばれた軍人さん方は、関行男海軍中佐がどのように乗り越えられたか、どのように隊員様方と信頼関係を築かれたか、そういったことが噂にしろ何にしろ、形のない口承のマニュアルとして伝わっていったのではないか、そういったことを思います。

関行男海軍中佐の特別攻撃が、この戦争のターニングポイントで、最後の引き返し地点。そして、それは何も難しいことではありません。「これ以上国民に苦しみを与えてはならぬ」、そのように普通に考える君主であれば、それだけでよかったのです。

国に、君主に、軍部に、国民にそのことを目覚めさせるため、あえてその困難を飲み込まれて、関行男海軍中佐と敷島隊の隊員様方は異国で殺される運命を受入れられたのです。

国全体がその先に待ち受ける、より困難な地獄に進まないよう、尊い犠牲を払われました。

関行男海軍中佐と敷島隊の隊員さん方の生命の尊さを理解できるような、国民を慈しむような人間が天皇であれば、それが確実に実現していたのです。

関行男海軍中佐は特別攻撃隊隊長の任を即決なさったのか

わたしがこの話を取り上げた意図はもう一つあって、関行男海軍中佐が特別攻撃隊の隊長になることを承諾する過程に二つの異なる内容が伝わっていて、「その場で承諾した」という猪口の話と「翌日承諾した」という玉井の話です。

その場で承諾したというのは、さきほど見ていただいた『神風特別攻撃隊』猪口力平・中島正著が論拠ですが、一方『敷島隊の五人』森史郎著によれば

関の最初の反応はこうであった。 |

|---|

(『敷島隊の五人』森史郎著(1986年初版)から抜粋、読みやすさのため改行を挿入)

即決だろうが翌日だろうが大した意味はないではないか、と思われるでしょうが、これ以上もない悪意が潜んでいるのです。

というのも、関行男海軍中佐は「俺は何も零戦で爆弾を抱いて行かなくたって、九九艦爆で何でも沈められるよ」と話されたように得意分野は違うのです。

それなのに、申し分ない戦果を挙げられて、誰もなしえたことのないような無茶苦茶を、隊員さん方を引き連れて立派に成功された。ここに冷静さや思慮深さを思わざるを得ません。

ここを慮ると、死んでこいと言う命令に対して、関行男海軍中佐のご母堂様はご主人様を亡くされてひとり故郷の西条に住まわれている、5月31日に結婚式を挙げられたばかりで奥様がいらっしゃる、何より隊長の責務を思えば、即答なんてできるだろうか、ということです。

身動きもしない。一秒、二秒、三秒、四秒、五秒…… |

|---|

(『神風特別攻撃隊』猪口力平・中島正著(1967年)から抜粋)

このように「死んでしまう」ようなこと、「自分がこの無茶苦茶の口火を切る」ということを即決した、というのです。

さらには慫慂する側、つまりは仕向ける側も絶対に関行男海軍中佐に引き受けさせたい、という背景もありました。

菅野直は、のちの本土防空戦で源田実大佐のひきいる三四三空の飛行隊長として「紫電改」で最後の花を咲かせた生粋の戦闘機乗りである。玉井副長が「菅野がおればいいのだがなあ!」と、とっさに頭に浮かべたというのもあながち理解できない話ではなく、「指揮官を兵学校出に」との猪口大佐の主張をかなえるためにも、猪突猛進型の菅野の存在は捨てがたいところがあったろう。 |

|---|

(『敷島隊の五人』森史郎著(1986年初版)から抜粋、読みやすさのため改行を挿入)

玉井は初めての特別攻撃隊の隊長の任に3人の候補者を絞り込んだのですが、このような経緯があってなんとしてでも関行男海軍中佐に仕立て上げたい思惑がある。絶対に関行男海軍中佐から「行きます」の言質を取らねばならない。

自分は上官であるし、出身も同じ愛媛県の出身であるからある程度の同情めいたものも得られるだろう。そのような思惑の上で、密室の中で脅しめいたこと、持ち上げるようなことも駆使しながら、さらには命令であることをほのめかしながら押し込めていったのは想像がつきます。

何より特別攻撃なんてヤバいものを考えついた者、仕向ける達は裕仁をかばいたい連中ばかりだから、志願したという建前は譲れない。は絶対に必要であるからあの手この手で押し込めていったのであろうと思うし、玉井や説得する側はあれやこれやと密室でまくしたて、関行男海軍中佐は息も詰まるような中で黙って聞くしかない。

関行男海軍中佐には、ひしひしと有無を言わさないという相手の意図、すなわち「これは命令だ」と悟られたと思うのです。承諾しかないのだ、と。そして応諾されたのです。

命令とあらば止むを得まい。 |

|---|

そうすれば一晩考えさせてほしい、というのは、せめてもの関行男海軍中佐からしたらたった一つの受入条件であって、玉井からしても死んでこいと命令する以上むげにはできない、むしろお安いご用なのです。関行男海軍中佐の魂と引き換えに、人選を任せられた自分の肩の荷が下りるのですから。

さらに言えば玉井にとって、関行男海軍中佐からの「一晩考える」という答えは「交渉に成功した」ということも同然なのです。もし関行男海軍中佐が特別攻撃を拒否されるとすれば即答なさるでしょう。

そして後世の人間が特別攻撃自体について「志願か命令か」なんて議論をしていますが、そんな議論は必要ないのです。関行男海軍中佐の言葉に「命令とあらば」とはっきりと出ているのです。

関行男海軍中佐からしたら相当げんなりされたはずです。だからこそ

報道班員、日本もおしまいだよ。僕のような優秀なパイロットを殺すなんて。 |

|---|

と軍にも国にも絶望して、嘆息なさるのです。

追い込んだ関行男海軍中佐にも責任をなすりつけようと歴史の書き換えを図った

そうすると、中島が書いた『神風特別攻撃隊』の描写は何だったのか。

1951年、猪口は、神風特攻隊の歴史・記録を残すため、『神風特別攻撃隊』を中島正との共著で出版する。この著書に対し、作家大岡昇平等からは「元参謀が『きけわだつみのこえ』(1949年刊)に対抗して神風特攻を正当化するために書いた本であるから志願を美化する意向が働いている」という批判もあった。 |

|---|

■猪口と中島が出した「神風特別攻撃隊」

■猪口と中島が出した「神風特別攻撃隊」

戦後航空自衛隊の空将補まで登り詰め、猪口も自衛隊に関わるようなことをしている。猪口は詫間に改姓までして二人でやったことは、様々な海軍の軍人さん方兵隊さん方の遺書を収集しながら、闇に葬ったということ。

板津忠正さんは陸軍特別攻撃隊の軍人さん方兵隊さん方のご遺書を個人で苦労して収集され、知覧特攻遺品館に結実して生命の尊さを伝承する貴重な資料となりました。

海軍ゆかりの特別攻撃隊の隊員さん方のご遺品やご遺書に、陸軍の方々ほどに実物に接することができないのは、このようなことがあったためでしょう。海上自衛隊第一術科学校の教育参考館に一部あるようですが非公開です。

「死人に口なし」。このように考えられる人間だからこそ、「関行男海軍中佐も即決で賛成したんだ」「関行男海軍中佐の死の責任は関行男海軍中佐自身にもある」と本まで著して歴史を書き換えようとしたということです。

この本に書かれた「身動きもしない。一秒、二秒、三秒、四秒、五秒……」という部分。他は割と事実っぽいことを書いてテンポよく進むのに、この部分の筆致だけは明らかに異様で、浮いています。共著の二人で示し合わせて捏造したクサい三文小説のような後付けの描写。

そして「敷島隊の五人」では著者がズバッと論破しています。

玉井中佐は昭和三十九年に死亡し真相は謎のままだが、巷間(こうかん:世間のこと)流布されているように、その場で関が即断し承諾したというのは事実ではない。 |

|---|

(『敷島隊の五人』森史郎著(1986年初版) から抜粋)

このようにはっきりと記されているのも、この「神風特別攻撃隊」が事実を歪めて相当に世間に流布していたということの証左でもあるでしょうし、それに対してのこの断定的な記述に著者の怒りすら感じられます。

猪口や中島は「神風特別攻撃隊」で世間に対する歴史の上書きが成功し、思いのほか売れたことで印税も入って思惑通り見えたけれども、結果、このような形で覆された。

どうしようもない苦しい死を受け入れられた関行男海軍中佐、特別攻撃隊の隊員さん方に対しての冒瀆が許されなかったからこそ、「正しいこと」もきちんと伝わるのでしょう。

そして特別攻撃のような苦しい死をたくさんの若者に押し付けて殺しておきながら、戦争が終わってからも躊躇することなく自分の思惑を押し通し続けて、若者の死を侮辱する、このような人間がいるのだということも伝わるのです。

自らを省みることなく、むしろ都合の悪い歴史上の事実ですら隠蔽抹殺し、歴史の上書きまで試みようとするような人間が、戦争では無能な君主に与して人の上に立ち、若者達の生命の鍵を握るのだ。

だから絶対に戦争はしてはならない。

関行男海軍中佐と敷島隊の隊員さん方、そして数多の戦死された軍人さん方兵隊さん方が、ご自身の生命と引き換えに、このように後世の人間に教えてくださっているように思えてなりません。