「皇統に刃向かった」と「戦死でないから」。国の祭祀から弾かれた方々の苦しみ

「一律平等に祀られている」と言えるのか

昭和の戦争だけではなく、日清・日露戦争の我が国側の軍は皇軍と称して天皇、皇統の軍隊と言っていました。遡って戊辰戦争や西南戦争では幕軍(幕府側、将軍側)と皇軍(朝廷側、天皇側)との戦いです。

国の礎となって戦歿された軍人さん方兵隊さん方は、戦前「招魂社(しょうこんしゃ)」というお社を東京と地方に設けて祭祀をしました。その中心は東京の招魂社で靖國神社の由来です。そのご祭神を以下のように説明しています。

|

身分・勲功・男女の区別なく、祖国に殉じられた尊い神霊(靖國の大神)として一律平等に祀られているのは、靖國神社の目的が「国家のために一命を捧げられた方々の霊を慰め、その事績を後世に伝えること」にあるからです。つまり、靖國神社に祀られている246万6千余柱の神霊は、「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊」であるという一点において共通しています。 |

|---|

(靖國神社のご祭神/靖國神社)

しかし、特に幕末の戦争では、お互いに日本人同士が戦わされたにもかかわらず、賊軍とされた側は靖國神社にお祀りすらしていただいていません。

賊軍、官軍と言いますが、一番下で戦う兵隊さん方は、庶民です。

彼らは自分が住んでいる地域のお殿様に付き従って戦うのであって、自分がどちらの色の旗につくかなんて、そもそも選ぶことはできるでしょうか。

お殿様がどちらの色の旗につこうが、故郷が同じ人達と一緒に決められた旗の下で戦わされるのです。また相手方も同じ。日本人を敵として、生命を掛けて戦うのです。

そしてお殿様に従って命懸けで戦いました。運悪く、負けました。

そうしたら否応なく「賊軍」というレッテルを貼られ、ただただ故郷のことを思い、たったひとつの生命を差し出して死んだのに、報われない。

後世の人間は、まるで自分たちが審判者のような目で、自分たちを見る。ただただ反逆者として、伝え継がれていくのです。歴史書でも教科書でも。

自分のことを記録した文書は、負けた藩の管理だから藩の消滅とともに有耶無耶になってしまったり、賊軍としてぞんざいに扱われ散逸してしまった。

名前すらはっきり伝わらない。慰霊もまともにしていただけない。

こんなに不条理でやるせないことがあるでしょうか。

そしてその戦争の直前までは、みなみな天照の神様の庇護のもとで同じ国、同じ言葉、同じような食べ物を頂いて生活していました。 そもそも皇統が戦いを好み、自己の勢力を拡張しようとするから起こった惨劇であること。ただただ血で血を洗う犠牲にさせられたのは、他でもない同じ民族であり日本人なのです。

庶民を愛おしみ、慈しむ心があれば、このような惨劇は起きようがありません。

戦争を回避しようと懸命に努力し、同民族が血を流さないようにすることこそが、あるべき君主の、スメラミコトの姿でしょう。

そしてこれは何も何も高尚なことではありません。

人を統べる立場の人間が、当然至極に、最低限わきまえないといけないことなのです。その当たり前のことすら国民に対して為さずに、民を殺戮し、そのことに対してなんら反省もない。

人間なら普通に持っている「死者を悼む気持ち」すら待ち合わせず、せめてもの最低なさねばならぬ祭祀すらつまはじきにして、幕軍を「賊軍」とまでいい、自分が気に入った人間だけをえこひいきにした祭祀、これを1世紀以上続けています。「大御心」なんて言葉、聞いて呆れます。

彼らの存在を放置するだけであればまだしも、靖國神社や護国神社にはご祭神の説明があります。「『国の為に戦った』ご英霊を祀っているのだ」と。これは改められることなくその時代の人間に伝えて続けています。 これがどれだけ、祭祀の対象外とされた軍人さん方兵隊さん方の心を、魂を傷つけているでしょうか。

真っ当な日本人である軍人さん兵隊さん方であるのに、幕軍に属した日本人、あるいは後で述べる八甲田雪中行軍の犠牲となられた将兵方、ひいてはその血筋にある方々を、「敵」であると憎しみの対象にしたまま、あるいは「国の礎にならなかった」と断罪している、許されない態度です。 「お祀りしない」態度そのものが、彼らを『国の礎にはなっていない』、『ご英霊ではない』、と彼らの尊厳を傷つけ、いじめのようなことを、それもこれ以上もない苦しみの中で生命を落とされた「国民」に対して、平然とやってのけ続けているとも言えるのです。彼らの子孫はこの国に今も脈々とこの国の礎になられているにも関わらず。

完成されないままの「戦歿者名簿」

田原坂(熊本県熊本市北区)では、官軍が発射した弾薬数は一日に32万発以上と言われています。

日露戦争で日本海軍が旅順攻略に使った弾薬は一日に30万発と言われますから、どれだけ熾烈でしょうか。

32万発は官軍の発射した弾薬数ということですから、幕軍もそれに匹敵する弾数を発射しているはずです。日本人同士、これだけ弾薬を使い、血で血を洗う戦いを繰り広げた。それがどれだけ哀しいものか、察するに余りあります。

なのに、彼らは区分けされて、「皇統に逆らった」とレッテルを貼られた側は、名前が今に伝わるどころか、国に靖國神社という戦歿者を祀る施設があるにも関わらず、対象外にされてしまっているのです。

戦歿者名簿作成のためにご協力頂きたい、という看板が残っています。設置者は鹿本郡植木町ですが、2010年に合併し熊本市北区になって、植木町は消滅してしまいました。

現代人の都合によって、一つの小さな自治体の中の数少ない観光資源から、広大な政令市のなかの1つの史跡に「位置づけが変わった」と言えなくもありません。

そうすると、熊本城をはじめとする観光地をたくさん抱えた、大きな政令市のなかの小さな一地域の歴史になってしまった今、田原坂で憤死された方々のご慰霊や戦歿者名簿完成はますます絶望的と言わざるを得ません。

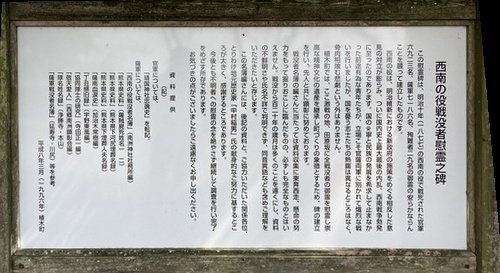

■田原坂のご慰霊碑 熊本県熊本市北区(2024年10月1日撮影)

■田原坂のご慰霊碑 熊本県熊本市北区(2024年10月1日撮影)

■皇軍と薩軍の犠牲者が刻銘されている(2024年10月1日撮影)

■皇軍と薩軍の犠牲者が刻銘されている(2024年10月1日撮影)

■薩軍の犠牲者のご戦歿者名簿作成のため情報提供してほしいという呼びかけ(2024年10月1日撮影)

■薩軍の犠牲者のご戦歿者名簿作成のため情報提供してほしいという呼びかけ(2024年10月1日撮影)

幕軍と皇軍の戦いで亡くなられた方々は熊本だけではありません。それぞれの藩の威信を賭けてたくさんの庶民が亡くなりました。その痕跡が県境に残っているケースも少なくありません。

■南部藩(岩手=幕軍側)と久保田藩(秋田=皇軍側)の戦いで、現在の岩手と秋田の県境、鹿角地域は壮烈な戦場となりました。

■南部藩(岩手=幕軍側)と久保田藩(秋田=皇軍側)の戦いで、現在の岩手と秋田の県境、鹿角地域は壮烈な戦場となりました。

秋田県鹿角市 恩徳寺(2025年5月18日撮影)

お伺いした話では、もともと鹿角は南部藩(岩手県)の所属。久保田藩(秋田県)は皇軍側に与したのですが南部藩の猛攻で大劣勢。ところが鍋島藩(佐賀県)の援軍で盛り返し、最終的には皇軍側が勝ったことで、鉱山資源がある鹿角は南部藩からみれば久保田藩に奪われてしまった、とのことでした。

鹿角は秋田市より盛岡市の方が近いので、生活圏域は盛岡よりで、鹿角地域の中核病院には盛岡医科大学の先生が来られるとか。岩手から見ると鹿角は県外、秋田から見ると鹿角はよその地域で宙ぶらりんなんだ、と話されたことが印象に残りました。

秋田県民歌 |

|---|

昭和5年に秋田県民歌が制定され、今も歌い継がれています。今は使われることがない格調の高い言葉が駆使された素晴らしい歌詞でわたしも好きです。3番は鹿角地域に配慮して歌い飛ばすこともあるようです。

■石には名前と年齢と亡くなった場所が彫られています。二十歳前後の若者が多く亡くなられています。戦争の勝ち負けによって、後世の人間の「祀られ方」まで変わってくるのです。

■石には名前と年齢と亡くなった場所が彫られています。二十歳前後の若者が多く亡くなられています。戦争の勝ち負けによって、後世の人間の「祀られ方」まで変わってくるのです。

恩徳寺(2025年5月18日撮影)

■恩徳寺に隣接した長年寺にも幕軍の犠牲者の墓標があります。

■恩徳寺に隣接した長年寺にも幕軍の犠牲者の墓標があります。

長年寺(2025年5月18日撮影)

八甲田雪中行軍を率いられた神成文吉陸軍歩兵大尉

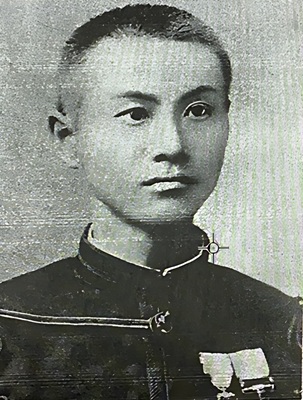

■神成文吉歩兵大尉(1869-1902年(32歳歿)、写真は31歳当時)

■神成文吉歩兵大尉(1869-1902年(32歳歿)、写真は31歳当時)

また、1902年1月24日から、青森県の八甲田山で厳冬の中、行軍訓練がありました。

ロシアが青森と弘前を結ぶ平地の幹線を制圧した場合、地形的には山越えしか選択肢がありません。弘前の聯隊は、青森市の背後にある八甲田の山の中を経由して青森へ、物資輸送や人員の移動ができるかどうかを実証するための行軍訓練を計画しました。

このことを聞きつけた青森の聯隊の山口鋠少佐は対抗意識を燃やして逆ルートでの行軍を決めます。

青森聯隊の行軍隊隊長は神成文吉陸軍歩兵大尉でした。

しかし、弘前の聯隊に一泡吹かせたい山口がついてくることで、大変なことになります。

当時は弘前が津軽地方の要であり、青森は「弘前の港町」という位置づけで、ひいては「弘前よりも下」とみられていました。山口はライバルが弘前にいるものですから、何が何でもこの行軍を成功させたい、兵士の数で「功績」を残そうと躍起です。このため余計に犠牲者が増えることにも繋がりました。

しかし、すべての準備と責任は神成文吉陸軍歩兵大尉に押しつけ、「オブザーバー」という金魚のフンとして後からついてくるのです。

神成文吉陸軍歩兵大尉はたたき上げで大尉になられるほど優秀な方でした。

軍人としての経験が豊富で、なにより苦労して大尉になられた方ですから、部下の気持ちが何より理解できる方でした。行軍訓練の予行演習は天気に恵まれてうまくいきましたが、いよいよ予定の日が近づくにつれて天候が怪しくなります。

神成文吉陸軍歩兵大尉は山口に行程の変更や案内人をつけることなどを進言しましたが、ことごとくはねのけられます。

隊長こそ神成文吉陸軍歩兵大尉ですが、山口は立場が上の少佐です。繰り返して進言をすることは憚られました。

しかも山口は自分の意見に賛同する腰巾着を抱えていました。

神成文吉陸軍歩兵大尉は責任者を押しつけられましたが、山口の意向にあわない進言はすべて形ばかりの「合議」で、山口と腰巾着どもが数で反対を押し通し続けたのです。

「弘前よりも多人数の行軍を、案内人なしで成し遂げた」

この一人の上官の名誉欲のために、熾烈な気候に見舞われた聯隊は立ち往生します。

この経過が、同時期に弘前を出発して行軍を成功させた弘前歩兵第31連隊(隊長:福島泰蔵歩兵大尉)と極めて対照的で、福島歩兵大尉を紹介した陸奥新報の記事をご覧ください。

私塾で漢学の素養を身につけ、師範学校で地理学を学んだことが彼の一生を決めた。陸軍士官学校を卒業、高崎歩兵第15連隊の見習士官を経て少尉に任官した。 |

|---|

弘前連隊の雪中行軍(63) (陸奥新報(2017年1月30日)より抜粋)

神成文吉陸軍歩兵大尉が「案内人を」と言われたのも当然至極のことで、訓練でもあるから行軍隊を無事に生きて還らせることを念頭に、隊長としての任務を全うしようとされていたこと。それに反して、隊長として任じておきながら、自己の名誉のために隊長の任務を否定するような上官がついてくることで、徹底して隊長の意思を封じ込めるような存在になっていたこと。神成文吉陸軍歩兵大尉にしてみるとどれほど無念だったでしょうか。

■行軍の経路

■行軍の経路

陸奥新報(2018年1月22日)に掲載された青森県史編纂委員作成の地図と地図に対する寸評。(文字がつぶれているため当館で再製したものです。)

食糧や水も凍り付き、食べることも排泄することもままならない状況の中で、次々と体温が奪われ、凍傷から始まり身体も壊死がはじまります。

激烈な寒風の中、次々と兵士達は斃れてほぼ壊滅状態となり、200名に上る方々が凍死されるに至りました。

この惨状を麓の聯隊に伝え救助を要請するため、生きた人間があえて川に飛び込み、ご遺体となって川下に伝える方法をとらなければならないほど追い詰められていたのです。

現在(2025年時点)においても、日本観測史上の最低気温を記録したのは1902年1月25日(旭川-41℃)、翌26日(帯広-38.5℃)です。八甲田での行軍は、北日本に押し寄せた、台風に匹敵する猛烈な冬吹雪の荒天の中決行されたことがこうした記録からも見て取れます。

後世の人間は、苦しく亡くなった軍人さん方兵隊さん方すら無神経に「エンタメ」にする

そして現代人は、映画や小説といった娯楽のネタにして、彼らの苦しい死を金儲けの材料にするのです。その儲けがご遺族に渡ったというような話は、聞いたことがありません。

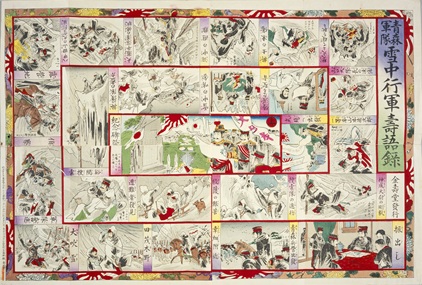

このような壮絶な死者が出ているにも関わらず、10か月もたたずして双六ゲームが出ます。

■青森軍隊雪中行軍寿語録

■青森軍隊雪中行軍寿語録

(東京都立図書館デジタルアーカイブ)

このような行為が、死んだ軍人さん方兵隊さん方の魂をどれほど傷つけているだろうかと思わずにはいられません。とにかく売るために、地名の読み方も陸軍師団があった「幸畑」(こうばた)を「さいわいばたけ」、事実でない「馬に乗っての行軍」と、なにも考証していないのがバレバレです。挙げ句「記念碑祭」、死んで石碑が建つのが上がりになっている残酷さです。

国を護るために懸命に生きた軍人さん方兵隊さん方の生命すら、安穏なところにいる人間は隙をみつけて金儲けの材料にするのです。

時代が下って八甲田雪中行軍を題材に映画が作成されました。そのトレーラーでは「天は我々を見放した!」と偽名をあてられた神成文吉陸軍歩兵大尉が叫んでいますが、これは演出であってそんな投げやりな言葉を言われたわけではありませんし、とんでもない侮辱であり冒瀆です。ただただ映画を売るため、仮名にすればなんでもよいと、亡くなった人が色眼鏡で見られるような台詞すら吐かせるのです。

ストーリーも背景も、容易に八甲田雪中行軍であり、偽名があろうと実際の誰にあたるかは容易に分かるのです。偽名をつけ、本人は死んでこの世にいないと、死人に口なしであれば何をしてもよいのでしょうか。

「ここで死ぬるのも天命であり、我々が生命と引き換えに、軍にこの経験を伝えることで、後世の役に立つのだ。動ける者は、急ぎ人を頼み聯隊へ救助を要請せよ」と言う内容を、壮絶な死を目前にして話されたそうです(小原忠三郎伍長の証言)。

第五聯隊遭難始末記 にも、神成文吉陸軍歩兵大尉が後藤房之助伍長(引用中の「汝』、行軍後の捜索で最初に直立した仮死状態で発見される。)に出した指示が掲載されています。

「我等ハ勇ヲ鼓シテ此方面ニ出デタレドモ、最早一歩モ進ミ難シ。汝ハ身体丈夫ナレバ、田茂木野ニ下リテ村民ヲ頼ミ、速カニ此事ヲ報告セヨ」 |

|---|

(第五聯隊遭難始末記 : 附・第三十一聯隊雪中行軍記 1902年1月27日 北辰日報社 編

/国立国会図書館デジタルコレクション)

神成文吉陸軍歩兵大尉は故郷の秋田県北部、現在の北秋田市に奥様もお子様もいらっしゃいました。生きて還りたいのは当然です。

軍人としての人生を顧みつつ、この国の未来のために死ぬる覚悟を持ち、それでも部下の生命を気に掛け、できる限り生き残られるよう気遣いができる立派な方でした。

彼らのご事績を伝えるもの

下の画像は、八甲田山雪中行軍遭難資料館のなかの再現模型です。

八甲田に吹きすさぶ吹雪の中、平原で雪風を防ぐものがありません。

穴を掘り足踏みで寒さをやり過ごそうと、固まって足踏みなどしましたが、ひどい凍傷になりました。当時高価なゴム長靴を持っていた3人の将校だけは凍傷を逃れましたが、多くはわら靴です。木綿の下着もわら靴も、汗や水分を吸ってたちまち凍ることで体温を奪っていきました。

持ってきた食糧や水まで凍る、もはや訓練とはいえない地獄絵図です。

■行軍中露営(ビバーク)する聯隊の兵士たち<再現模型>(八甲田山雪中行軍遭難資料館 2024年8月29日撮影)

■行軍中露営(ビバーク)する聯隊の兵士たち<再現模型>(八甲田山雪中行軍遭難資料館 2024年8月29日撮影)

■馬立場に立つ記念碑は、後藤房之助伍長がモデルとなっている(2022年5月17日撮影)

■馬立場に立つ記念碑は、後藤房之助伍長がモデルとなっている(2022年5月17日撮影)

これほど軍務として苦しく亡くなった軍人さん方兵隊さん方を、当時の靖國神社の宮司は「戦死でないから」という理由ただ一つで祭祀を拒み、突き放しました。

軍人さん方兵隊さん方は死んだら靖國に招かれ、永遠に祭祀をしていただける、そのように皆思っていましたから、特に遺族が怒ります。

陸軍大臣も困ってしまい、靖國神社の宮司に掛け合いましたが相手にされません。

あまりのことで、総理大臣に口添えを頼みましたが、「陸軍のことはお前の担当だろう、わしは知らん」とけんもほろろです。

遺族からの突き上げと靖國神社の宮司の強硬姿勢に困ってしまって、聯隊があるそばの青森市幸畑に陸軍墓地を作りました。現在この墓地に隣接して青森市立八甲田山雪中行軍遭難資料館があります。

陸軍は墓碑について部隊の慰霊碑を作ることはありましたが、個人の墓碑はご遺族に任せるのが基本です。

幸畑の陸軍墓地にひとりひとりの墓標が並ぶのにはこのような背景がありました。

■青森市幸畑(こうばた)にある陸軍墓地。個別に墓標が建てられています(2024年8月29日撮影)

■青森市幸畑(こうばた)にある陸軍墓地。個別に墓標が建てられています(2024年8月29日撮影)

■神成文吉陸軍歩兵大尉のご墓標(2022年5月19日撮影)

■神成文吉陸軍歩兵大尉のご墓標(2022年5月19日撮影)

幸畑は八甲田山の麓で、特に夜になるとさみしい土地です。当時も、幸畑を過ぎると人家がまばらになると記録にあります。冬、この地域は積雪が多いときには3mも雪が積もるそうです。

墓標どころか墓地自体すっぽり雪に覆われてしまうのでは、ただでさえ現代人が死者を悼むことが少なくなってきているのに、普段からどれぐらいの人が気に掛けてくださるでしょうか。

ご事績を伝えるものがなくなりはしないか

そして陸軍がなくなった結果、現在市有地となって青森市に移管されています。

どこの自治体も、極論を言うと生きた人間の世話をする予算すら汲々としています。

地方分権が叫ばれた2000年代、国と地方は対等、として財源を国から地方へ移譲する、と言ったことがありました。国は簡単にがっぽり稼げる方法を手元に残したまま、徴収に手間が掛かるものばかり自治体に押しつけました。

その結果「それぞれの自治体の自助努力」が求められ、議会でも徴収率で役所を叩き、その時代以降、ますます住民への税の取り立てが厳しくなったのです。

このような状況で、亡くなった方々の祭祀や墓地管理に十分な予算を割くとは考えられません。

実際に幸畑に林立する墓標は、文字が削れて読みにくくなったもの、折れたものなど損傷がひどいものも散見されます。雪中行軍は1902年、ただでさえ老朽化するのに、気候が厳しければ、より傷みが加速するのは当然でしょう。

もし今も軍があるならばここは国立墓地です。当然にきっちり補修もしながらお世話をしていただけるのです。莫大な血税をつぎ込んで作られた、裕仁ひとりのための古代墓のように。

苦しく生きて、苦しく死んだのに、死んだ後に軍人として認めないような仕打ちを受け、雪深い山の中で、同じように苦しんだ兵隊さん方とずっと留まらざるを得ない。

靖國神社に祀られたら、冬でも春でも絶えず人間がやってきて、神職がお世話をしてくださり、祭祀をしてくれるというのに…。このように嘆いていらっしゃらないか。

軍人としての功績を認めず、靖國神社は祭祀の対象から外したまま130年が経過した

八甲田雪中行軍で遭難され、ご生存された長谷川貞三陸軍歩兵大尉が、1932年に靖國神社に対して質問状を出しています。

「八甲田雪中行軍で遭難し、亡くなられた軍人さん方兵隊さん方は果たして靖國神社に祀られているのか」と。

当時合祀されているという噂もあったようで、当事者すら判然としなかったことが分かります。以下が靖國神社の回答です。

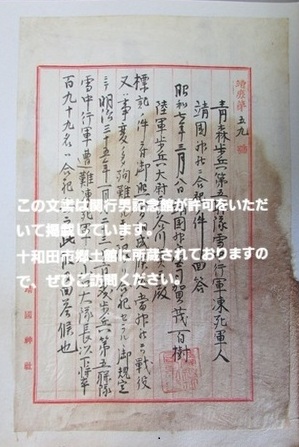

■靖國神社発信、長谷川貞三宛手紙

■靖國神社発信、長谷川貞三宛手紙

(青森県十和田市立十和田市郷土館所蔵)

|

靖庶第五九號 (意訳) |

|---|

靖國神社発信、長谷川貞三宛手紙(青森県十和田市 十和田市郷土館所蔵)

さらには、平成の直前、1981年と1987年に、小笠原孤酒さんが靖國神社に合祀のご請願をされた回答が残されています。これら請願までしても靖國神社は蹴っています。

それらしい説明をしていますが、神社が死者にむち打つようなことをしている、それもご祭神としているはずの軍人さん方兵隊さん方の生命に関わることなのに、と思えてならないのです。

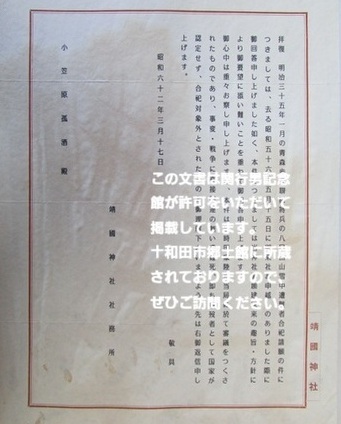

■靖國神社からの返書

■靖國神社からの返書

(十和田市郷土館所蔵)

拝復 明治三十五年一月の青森歩兵聯隊將兵の八甲田山雪中遭難者合祀請願の件につきましては、去る昭和五十六年五月十五日に御来社お申越しのありました際に御回答申し上げました如く、本件につきましては当神社御創建以来の趣旨・方針により御要望に添い難いことを重ねて御回答申し上げます。 |

|---|

靖國神社からの返書(青森県十和田市 十和田市郷土館所蔵)

現在靖國神社は祭祀対象者を電算管理されていて、2025年2月におたずねしましたが「神成文吉」という方は祭祀対象者にはいらっしゃらない、とのご回答でした。

ここまで苦しい行軍をさせられ、彼らは軍服を着て死んでいます。事変や戦争で亡くなった軍人さん方兵隊さん方と同じように軍服を着て「軍人、兵隊として」死んでいるのです。

これを生きた人間がいろいろと口実をつける。尊い死を迎えた軍人さん方兵隊さん方を根拠のない区別を行い、公務死と認めず、挙げ句祭祀から除外する。

こんなことがまかり通ったままなのです。

公務死を迎えた人たちは自衛官や消防士、警察官を含め、人が悼み、祭祀を行うのに、「殉死」とされて祀られるのに、彼らと八甲田の雪中行軍で亡くなられた方々とは、どこがどう違うのでしょうか。

130年前は一人ずつ墓標を立てる、で幕引きとなりました。しかし1世紀以上が経過していつまで形あるのか分かりません。そして、彼らには軍人として、兵隊としてのプライドがあります。

同じ聯隊の他の軍人さん方兵隊さん方は靖國神社に祀られて、八甲田でこれ以上もない苦しい行軍をされた方々が祀られない、このことに正当な理由はありませんし、なにより軍人さん方兵隊さん方がどれほど苦しくいらっしゃるかと思うといたたまれないのです。

昭和の戦争では適用されるが、明治の戦争では適用されないという矛盾

2025年3月に靖國神社へ参拝に行ったとき、神社内の歴史博物館、遊就館である方のご遺影が目にとまって衝撃を受けました。

水中特攻の「回天」で、水中ミサイルに乗せられて自爆する、その操縦訓練をするなか、事故で亡くなられた軍人さんが「公務死」として祀られていたのです。

「戦死でないから」という理由付けはなんだったのでしょうか。

明治時代の「戦死でないから祭祀の対象外」という決定、八甲田雪中行軍の犠牲となられた方々への処遇とご遺族への対応が「誤りであった」という証拠でもあります。

戦死でなくとも、軍服を着て軍の訓練の中でお亡くなりになった以上、お祀りするのは当然です。

その当然は昭和の戦争では適用されるが、明治の戦争では適用されません、という矛盾など、あってはならないのではないでしょうか。

身分・勲功・男女の区別なく、祖国に殉じられた尊い神霊(靖國の大神)として一律平等に祀られているのは、靖國神社の目的が「国家のために一命を捧げられた方々の霊を慰め、その事績を後世に伝えること」にあるからです。つまり、靖國神社に祀られている246万6千余柱の神霊は、「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊」であるという一点において共通しています。 |

|---|

(靖國神社のご祭神/靖國神社)

「皇統の為には軍人さん方兵隊さん方(=国民)を殺してもかまわない」と、戦争を展開し庶民を悲しみに突き落としたという事実は、いかなる理由があっても消せません。しかし、ここにあるように、どのような死であっても、軍人が軍服を着て死んだ以上、その死は立派に国のために尽くされた結果の尊い死だ、ご祭神なのだと、平等に認めてあげていただきたい。

軍人さん方兵隊さん方が亡くなられた以上、せめてせめて祭祀ぐらいはしてあげていただきたい。神社の事務的には「霊璽簿(靖國の神様に奉安するための軍人さん方兵隊さん方の名簿)」に名前を加えるだけであろうのに、と思うのです。

実際に彼らの魂を救うのは、皇統でも靖國神社の宮司でも神職でもありません。靖國の神様でなければ軍人さん方兵隊さん方の御霊をお掬いになることはできないのですから。

日本の國のために戦われ、血をながして斃れられた方々は、他に祀られるところがないのです。

秋田県の県民歌をご紹介したのにあわせて、青森県民の歌をご紹介します。

わたしにとっては、「この森から人はかがやく」、八甲田雪中行軍で亡くなられた方々への鎮魂歌に聞こえて仕方なく、いつも聴いています。苦難の人生を青森の森の中で終えられた、その199人もの御霊が霊界で光り輝いていらっしゃてほしい、そのように思うのです(出典元の県ホームページにmp3や楽譜があります)。

この森から lalala 夢は始まる |

|---|

青森県民の歌「青い森のメッセージ」(青森県ホームページより抜粋)

130年前からずっと、御霊を八甲田山の麓にさまよわさせたままでよいのだろうか

どのような立場、どのような形であろうが、靖國神社は国のために生命を捧げた軍人さん方兵隊さん方をお祀りするためにあるのだ、と信じたい。

100年以上前の宮司の意固地を、或いは賊軍と言うレッテルを貼って「対象外」といういじめのようなことを漫然と引き継いでいいのか、そしてこれから永遠にこのことを先の時代へ先の時代へと「明治に決めたこと」が間違っていても引きずっていくのか、よくよく考えてほしいと思います。

さらには、現代となっては軍との調整が不要であり、宗教法人の立場であるのだから、靖國神社が専決で彼らの名誉回復をした上で、「お祀りをする」と決めればよいだけの話だろうと思うのですが。

今に至るまで靖國神社で祭祀の対象外になっている、

・幕末に皇統により賊軍とされた方々 |

|---|

これらの方々の名誉回復と、他のご戦歿者と同様の祭祀がなされるようになることを心から願います。わたしが生きている間は無理であっても、何世紀後かの心ある日本人が彼らを悼み、祭祀を実現してほしいと心から願います。

また、これはあってはならないことですが、万が一戦争が起き、自分が、ご家族が兵士として戦場に出さされ戦歿した場合に、戦死に責任をとる国かどうか、時代を越えても戦歿を正しく評価して悼む国なのかどうか、その時代時代の現代人に問題提起をしているようにも思います。

いままでの「現代人」は見て見ぬふりをしてきました。

我々も「単に遠い過去の話」として先送りで済ませ続けてよいものでしょうか。

愚かな君主が、支配者が戦争を始め、国を護るためと庶民が血を流して亡くなっても、国家はそれを悼んでくれない。そんな国でよいのでしょうか。

(謝辞) このページの靖國神社からの回答文(手紙)は、十和田市教育委員会・十和田市郷土館のご協力をいただき、ご許可を得て掲載したものです。青森軍隊雪中行軍寿語録については、東京都立中央図書館に申請のうえ、掲載しています。また一部の解読は東京都公文書館のご協力を得ました。秋田県鹿角市の幕軍の方々の墓標は恩徳寺様にご案内いただきました。ご関係の皆様に厚くお礼申し上げます。