特別攻撃とは

絶対生きて帰れない作戦は「作戦」とは言わない

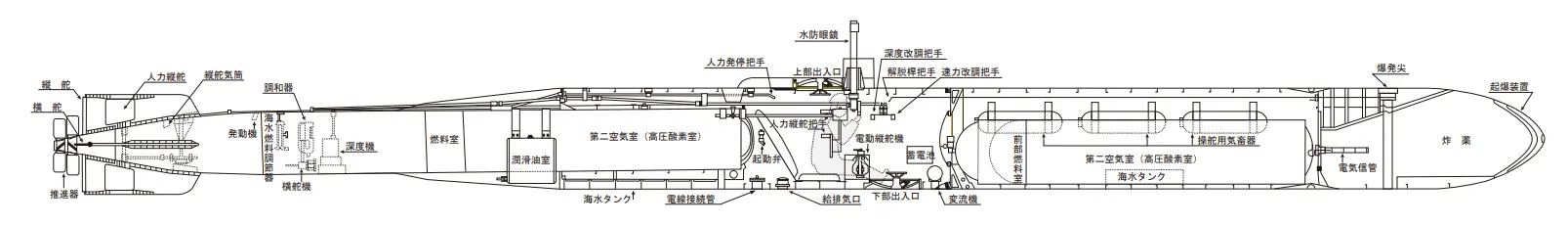

特別攻撃とは、飛行機、モーターボート、魚雷に、艦艇を爆発させるほどの威力がある爆弾を装着し、人間が操縦したまま相手に突撃するという作戦です。魚雷そのものは爆弾なのですが、資源も武器もつきてしまって、この国は爆弾にまでむりやり人を乗せたのです。

広島の江田島に海軍士官を養成する海軍兵学校がありました。

陸軍の士官学校は陸軍士官学校ですが、海軍の士官学校は海軍兵学校といいます。「兵学」を学ぶための学校という意味です。

関行男海軍中佐はこの学校の卒業生(第70期生)です。特別攻撃について、浅村敦さん(90=掲載当時=)が中日新聞の取材に応え、『「祖父」を訪ねて』と題された小さな記事をまず第一にご紹介したいと思います。

この方は、戦中愛知航空機が製造した特殊攻撃機「晴嵐」搭乗員でした。関行男海軍中佐と同期でいらっしゃることも見逃せません。日本が仕掛けた大陸との戦争が長引き、なかなか決定打がないのに、なおもアメリカにも手を出す。

資源も技術も圧倒されるなかで、第70期の士官候補生達は入学が前倒しになり、卒業は日米開戦直前という海軍が最も苛酷な時期に学生生活を送り、戦場へと送り込まれていきました。彼らが特別攻撃の是非を話題にしたときの逸話です。

「授業で特攻が話題になり、視察に来た参謀に怒鳴られた。絶対生きて帰れない作戦は作戦とは言わないと」

「特攻を始めた時点で勝負はついていた。もちろん、今思えばですよ」

「皇統の統べる体制を護るための殉死命令」

軍歌や新聞でも特別攻撃のことを「体当たり」と言っています。

しかし、飛行機がそもそも巡航する速度を考えてください。そしてそれを最高出力にする。

さまざまに先人が工夫をこらし、技術の粋を結集させた飛行機。より遠くに飛び、敏捷に動くために、徹底的な軽量化が図られました。しかもそれはパイロットの生命までも犠牲にするほど行き過ぎた設計です。

背もたれを極薄にし、ところどころ大きな空洞を作っています。これでは後方からの射撃に無防備になります。軽量化すればするほど使う材料も少なくて済む。パイロットの生命と鉄資源が同じ天秤に掛けられるぐらいに、――こんなことすら考慮しなければならないほど、そもそも『戦争をやるだけの国力がない』国でありながら、開戦を裕仁が決め、行き着く先は国民たる男の子たちの生命すら軽視されていた乗り物で戦え、という無茶苦茶でした。

浮き上がろう、空へ飛ぼうと技術の粋を集めた飛行機乗りにとっては相棒といえる存在を、逆に懸命に押さえつけながら、あたたかな血の通う肉体を、それまで生命を護ってくれた相棒とともに、戦艦の冷たく分厚い鉄壁にぶつけにいく。これほど壮絶かつ残忍なことを皇統が統べる体制を維持するためだけに「作戦」として強要した。

ぶつかった瞬間、衝撃に反応して飛行機に括りつけられた爆弾が炸裂する。

血の通った若く立派な、優秀なパイロットが、周りの敵国とされた相手の国の兵士たちもろとも瞬く間に肉片になり、あるいはぶつかる前に艦砲射撃で撃墜され、火だるまになって海面に激突する…。

甲板の上で血肉を散らした特別攻撃隊の隊員さんの写真は目を覆いたくなる惨状です。出撃の前、いや特別攻撃の名簿に登載された瞬間から、生きること死ぬることを逡巡させられ、一瞬一瞬の苦しさが連続した末に殺される結果を、軍の中枢部は、そして裕仁ら皇統一味、体制側はどれほど軽く見ていたのでしょうか。

この攻撃を「体当たり」だと、新聞でも軍歌でも、さらにはさまざまな報告書でも使われ、持て囃されました。

そんな子供が遊びに使うような幼稚な言葉に置換えるのは、ただただその真実を軽く見せるため、戦争を遂行する者たちが現実の悲惨さを覆い隠すため。わざわざ軽そうな単語を選んで使われたとしか思えません。

その「悲劇」が深ければ深いほど、国民から目を背けさせ、軍人さん方兵隊さん方にも惨劇を軽く見せるために意図的に作られた言葉のうちの一つです。

撤退を「転戦」といい、全滅を「玉砕(=魂が砕ける)」といい、挙句「皇統の統べる体制を護るための殉死命令」を「特別攻撃」だなんて名付ける。

そして死んだら「散華」と言い換える。やっていることは「もうどうしようもない」という事実を、いかに「軍はやっているんだ」「すばらしいのだ」と見せかけるための造語づくりばかり。

しかし、いつの時代、どこの戦場であっても、亡くなられた方々の苦しみや現実の光景を思うと「花が散る」なんて生やさしいものでは到底ありません。

関行男海軍中佐が率いた敷島隊の隊員、

ただただご遺族が、自分の息子、旦那さんがこのような残酷な苦しい死に方で死んだのではないのだ、とむりやり飲み込ませるために使われたのだ、そう思うと苦しくなります。陸軍にしろ海軍にしろ、そして幕末以降の戦いの全ての犠牲者は――それは、時代や場所、人種を超えて――一生懸命お母さんが育て上げた庶民のご子息たちであり、第一線に配属された若い男の子達なのです。

こと、到底「作戦」と言えない特別攻撃が愚策が形になってしまった結果、殺されたこの国の若者達は6,000人にも及びます。

一方、彼らを送り出した上官のどれほどが「後に続くから先に行って待っておれ」の言葉通りのことをしたでしょうか。心あるほんの一部の、現場で彼らの苦悩を見続けてきた指導教官のような方々だけが、彼らと同じ道を選ばれたのです。

特攻隊員ご遺族代表として、最年長の特攻隊員でした伍井芳夫大尉(中佐に特別昇任)のご息女である臼田智子さん(81歳)が埼玉県から来られて「慰霊のことば」を述べられました。伍井大尉は第23振武隊の特攻隊長として1945年4月1日に慶良間列島南において散華されました。享年32歳でした。遺言には「人生の総決算 何も謂うこと無し」と書かれておられますが、幼い2人の娘さんと生まれたばかりの息子さんがおられ、ご子息達への遺書には父親として子の将来を案じ諭す優しさが綴られています。その息子さんは伍井大尉の散華された3か月後に病没されたそうで、残されたご遺族は女性だけで大変な思いをされて生き抜いてきたとおっしゃられていました。伍井大尉は奥様に特攻に行くことを最後まで話さなかったそうですが、埼玉県の熊谷飛行学校桶川分教場の教官を務めたことがあり「教官として教え子だけを特攻に出すわけにはいかない。若い人だけにこの任務を背をわせるわけにはいかない。」そういう責任感から特攻に志願したのでしょうと臼田さんは話されていました。

この手法を考え出した者や、実施を裁可した者、そしてなにより戦争をすることを決めた、裕仁や皇統、軍の中枢部連中はあっと驚くような華々しい戦果を、最も戦禍とは無縁なところで国民を盾にしながらワクワクして待ち焦がれるだけ。こんなクズどもが率先して死ぬことは決してなかったのです。

「天皇の子供」に仕立て上げられた理由

特別攻撃は、飛行機に爆弾を装着した空中特攻、モーターボートの先端に爆弾を装着して、水上を走らせてそのまま爆発させる水上特攻、もともとが水中ミサイルである魚雷の先端に爆弾を詰め、むりやり人間が乗るスペースを設けた水中特攻があります。

特別攻撃というものがいかに無茶苦茶であるかの証拠のひとつが潜水服を着て海底を歩き、爆薬をつめた槍のようなもので船底から人力で突いて船を沈めるというもの。当然こんなもので敵にダメージを与えることはできないのですが、こんな馬鹿げたことまで大真面目に軍はやろうとしました。軍が何でも大真面目にやろうとすると、大抵は生命に直結することですから大変なことになることが多い。

実戦には投入されませんでしたが、この実現のために実験と訓練を繰り返したのです。生死と隣り合わせの実験・訓練で殺された方々は関連死を含めると数百人以上。これだけもの方々が生命を奪われてようやく実験が終わりました。次々死んでいくのを見聞きしながら、明日自分が候補にされるとなれば、どのような気持ちでいらっしゃったか。

しかもこの伏龍の候補者を選抜するに当たっては、根拠もなく「孤独に耐える者」を条件としました。そして、またこれも根拠もなく「孤独に耐えるのは長男だ」として長男が選ばれて殺されたので、特に家督制度下の社会でしたから、長男を失われたお母さん方はどれだけ悲しまれたでしょうか。家が途絶えた家庭も多くおありだったことでしょう。

特別攻撃というのは、綿密周到に計画したようなふりをしているだけで、人の生命を扱うには到底おぼつかない、思いつきのようなものです。そして、海軍が始め、やがては陸軍まで右に倣えで、軍そのものが、軍人さん方兵隊さん方自身が必ず死んでしまうことの是非や道理、そして良心までかなぐり捨てて、人間の生命を弾丸や燃料にする兵器、それも惨たらしい死を迎えるものばかりを次から次へと考案してはカタチにし続けました。

そしてできあがった頼りない兵器は、お母さんが懸命に育まれた、若い若者たちの尊い「魂」が燃料です。彼らの生命を充填しては射出し、次々と霊界送りにしていきました。特別攻撃の兵器は、操縦者の生命を爆弾に直接くくりつけたようなものです。その爆弾が炸裂するたびに、それまで輝き、前日まで人間として生きていた生命の炎がひとつ、またひとつと消えて霊にされていく。

そして、それを止められる立場の者誰もが、特にこの国の統帥権を持つ裕仁も含めて「もうやめろ!」と言わない狂気。これが、「特別」とされた攻撃なのです。

特別攻撃が展開されたのは、兵力の差が決定的になった、戦争の終局局面です。

世界を相手にするような戦いを仕掛けておきながら、劣勢になっても諦めが悪い裕仁の「それでも挽回したい」という醜い意向。これに従い、司令部は若者の魂という駒を補充し続けました。

その結果、空中特攻では4,000名、総勢では6,000名を超える、未来ある優秀な軍人さん方兵隊さん方が霊にされてしまいました。

このような思いつきの無茶苦茶を上層部は「作戦」という名前で仕立て上げたものだから、軍人さん方兵隊さん方にとっては、「絶対命令」としてやってくるのです。

「成功しようが失敗しようが決して生きて還ることを許さない」命令の究極の目的は、ただただ「国体を護る」ことにあります。

国体とは「国の形」のこと、言い換えれば天皇が頂点の体制のことです。すなわち、「裕仁とその血脈の人間の生命を護る」こと。この国は古来から天皇や皇室が、国民の上に君臨してずっとのしかかっていて、特に明治以前は注目もあまりされなかったこの血統を旗頭にし続け、維持しようと必死です。

戦争は最終的に天皇が裁可しなければ起こりえません。だからこそ、天皇には絶対的な戦争責任があります。逃れられません。

特に熾烈な、幕末の戊辰戦争から以降の戦争はすべて天皇が決め、統帥権がありました。そのたびに国土は荒れ、敵とされた相手の国民と憎しみあうようにそそのかされた末、戦場で多くの国民が死にました。

こと裕仁が切って落とした戦争の火蓋は、この国にとって、史上最悪の国民の殺戮です。自国民の犠牲者数すら把握できていないのも、情けないことですが、その数は300万人とも、400万人とも言われています。

裕仁の前の睦仁の時代には、日清戦争、日露戦争があり、日本が勝ったことになっています。

この結果として、裕仁も同じように「勝ち戦がしたい」と思うのは当然でしょう。華々しく、雄々しく、国の支配者としての理想を「戦争に勝った自分の先祖」に求める。そんな思惑のために、お母さんが懸命に育て上げられた若者たちは、駒にされ、殺され、国民も巻き添えにされたのです。

小生の身体は父母のものであり、父母のものでなく、天皇陛下に捧げたものであります。

小生入隊後は無きものと御覚悟下さい。

その端緒が、「天皇の子供」。天皇が国民を育てもしていない、金を出した訳でもありません。むしろどんなわずかな収入からでも寄生虫のように税として横からかっさらっていくのに、今度は若者の生命まで奪いにかかる。そのためにマスコミや教育が率先し、総力を挙げて「子供達は天皇の子供なんだ」と社会全体に浸透させていきました。。

このことで何が起こるかというと、お母さんが一生懸命育てられた「お母さんの子供」が、「天皇の子供」にすりかえられるのです。その思惑は、「天皇が生かすも殺すも、自由にしてもよい子供」として、愛情たっぷりで育て上げた子供達をお母さん達の手から奪うこと。そして子供達自身も進んで天皇のために生命を捨てることに疑いを挟まない大人に仕立て上げることです。

その後も、御代御代の天皇は、民草を子のやうにおいつくしみになりました。國民もまた、親のやうにおしたひ申しました。かうした、なごやかさが續いてゐる間に、日本の力は、若竹のやうにずんずんのび、御稜威は、やがて海の外まで及ぶやうになりました。

これは小学校の歴史の教科書です。学校教育でも懸命に天皇を持ち上げ、純粋な子供達に「天皇とは神々しい存在であり素晴らしい能力がある存在」として洗脳していきます。当の子供達自身天皇信仰を受け容れて、国家を挙げて天皇になんだか誇らしいような気持ちを抱き、「天皇万歳」と叫ぶようになるよう仕向けました。これが「皇軍兵士」という単語に結実します。裕仁とそれにおもねる者たちの思惑のままに「命令」をきかされる道具にさせられ、純粋な若者達は進んで軍人さん方兵隊さん方になるよう仕向けられ、死者が増えるほどに戦地へと補充され、殺されていく。攻め込んだ日本でも、攻め込まれた外国でも、それぞれの国の軍人さん方兵隊さん方、民間人の方々も全て、人間として生きる喜びも楽しみも、なにより生命の輝きを根こそぎ奪われました。これだけ大量に虐殺して霊にした張本人は誰か、と思わざるを得ません。この一番最初の筋書きが「天皇は民草を子のやうにおいつくしみになった」という「虚構」です。

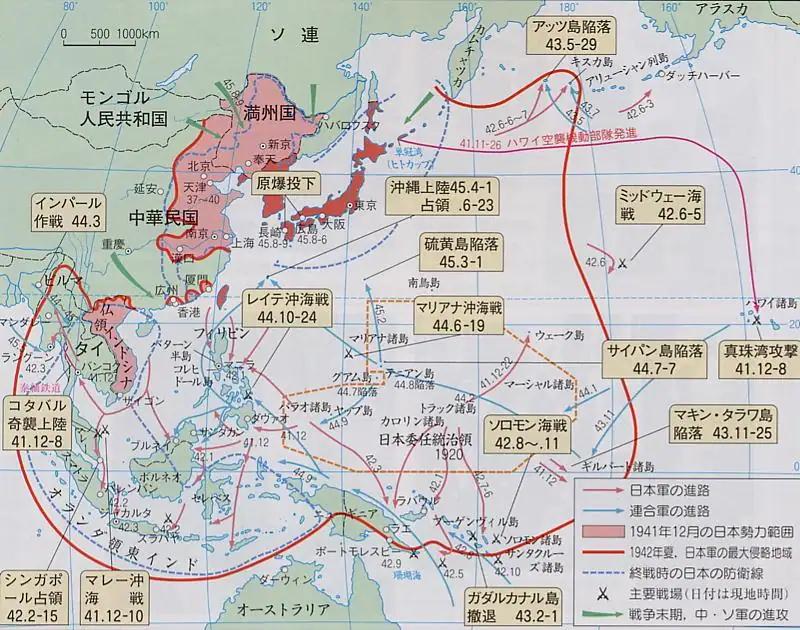

(1943年)4月には、山本五十六連合艦隊司令長官が南太平洋で戦死し、5月にはアリューシャン列島のアッツ島守備隊が全滅した。天皇は焦燥を隠せず、陸海軍に対して露骨に決戦を要求しはじめた。その頻度はいささか異常だった。

「何んとかして『アメリカ』を叩きつけなければならない」(6月9日、『眞田穰一郎少将日記』)

「何処かでガチッと叩きつける工面は無いのかね」(7月8日、同上)

「何れの方面も良くない。米をピシャッとやることは出来ぬか?」(8月5日、同上)いつ決戦か。いつ叩くのか。いつ攻撃をやるのか。天皇の矢のような催促は延々と続いた。1944年に入っても、

「各方面悪い、今度来たら『ガン』と叩き度いものだね」(2月16日、同上)

といった有様だった。だが、米軍を叩きつける日はこなかった。日米の戦力差はもはや広がるばかりで、1944年7月には絶対国防圏の一角に設定されていたマリアナ諸島のサイパン島まで陥落してしまった。

つぎの主戦場は、フィリピンだった。天皇はこの戦いについても多くの言葉を残したが、ここでは特攻に関するものを見てみたい。よく知られるとおり、日本軍の組織的な特攻はこのフィリピン戦で開始された。まず10月26日、及川古志郎軍令部総長より、海軍の神風特別攻撃隊敷島隊などの戦果(=関行男海軍中佐ほか特別攻撃の初めての報告)が報告された。天皇は、こう述べてその功績を讃えた。

「そのようにまでせねばならなかったか、しかしよくやった」(読売新聞社編『昭和史の天皇1』)

つぎに11月13日、梅津美治郎参謀総長より陸軍特別攻撃隊万朶隊の戦果が報告された。天皇はこれについても「お言葉」を与えた。

「体当りき[機]は大変良くやって立派なる戦果を収めた。命を国家に捧げて克くもやって呉れた」(『眞田穰一郎少将日記』)

こうして日本軍では、特攻が広く行なわれるようになった。もっとも、これで破滅的な戦局を挽回することなどできようはずもなかった。米軍は日本軍の抵抗を排して1945年3月、マニラを奪還した。

このやりとりだけ見ても、戦争の火ぶたを切って落とすときに何ら信念めいたものもなく、ただ成り行きに任せるだけ、人に任せるだけで、結果をみては一喜一憂右往左往するだけのボンクラであることがわかります。

大元帥でありながら戦術も戦略も知らず、自分は無策。ただ権力を盾に、軍高官の尻をたたくだけ。みんな部下に任せっきりだけれども、結果は問い詰める。関心があるのは戦果だけ、庶民がもろにかぶっている戦禍の苦しみからは目をそらし、それでもなお庶民の生命を駒にして、戦争ゲームに興じるのはやめようとしない、そんな様子がありありと見てとれます。

そのうえにボソッとつぶやく言葉。責任が及ばないようにか、はっきりとした方針が出せないアホだからか、はっきりと言いません。軍の高官どもは、そのつぶやきを聞いて、それが「お言葉」だから悩むのです。「真意は何ですか」なんて恐れ多くて尋ねられないから、天皇の意向を考える、裕仁の腹の内を探らなければならない。忖度をしなければならない。

明示がないこともタチが悪いのですが、そのことで都合のいい人間も多くいました。否定的な言葉が出なければ「この方針で行けばよいのだ」「お墨付きを得た」と解釈することができる。つまりは、裕仁を盾にいかようにもできる。

特に、「しかしよくやった」の一言は、生きながらにして死んでこいと命令したことを肯定し、特別攻撃を推進したい勢力にとって最大の「お墨付き」となりました。

体当りき[機]は大変良くやって立派なる戦果を収めた。命を国家に捧げて克くもやって呉れた」。

これは特別攻撃を追認し、むしろもっともっとやれと煽っているのですが、別の一面があります。

それは、お母さん方や家族にとっては、息子が、旦那さんが死んでしまったら、もう家庭としては壊滅です。今まで愛情いっぱいで育ててきた子供が、白木の箱の中に納まり、蓋を開けてみると石ころだったり、紙切れだったり、あるいは遺された爪や毛髪と言った変わり果てた姿になって還ってくるのです。経済的に支えてくれる人を亡くし、生きる希望を失い、何よりいてくれるだけで幸せだと思う家族がいなくなって、どれだけ苦しいことでしょうか。

「命を国家に捧げた」と言うが

「命を国家に捧げた」といいますが、事実をそのままみてほしいのです。

ただただ事実は、「裕仁の決めた戦争で、庶民のご子息が殺された」のです。

それを「国家に捧げた」というのは、欺瞞に過ぎません。「よそのお母さんが命がけで育てあげた子供を奪い、そして殺したこと」に、裕仁や権力におもねる者たちが「自分の都合のよいように解釈や意味づけをしているに過ぎない」のです。

そして、「国家」というのは形も何もありません。要は裕仁を中心とした「体制」でしかないのです。

国民の子供の人生にもお母さんの人生にも直接関与しえない赤の他人の裕仁が、突然「政治ができる体制を維持するために」家族を殺した。それから目をそらし、さらに推し進めるために「生命を国家に捧げて」と箔をつけた美辞麗句でもってごまかす。

自分のやったことの大きさを正当化するばかりか、その残忍さをさらに推進する思惑しか感じられません。

庶民にとれば、ただただ、子供がすこやかに育ち、幸せな家庭を築いて「この国に生まれてよかった」という人生最後の締めくくりができたら、それだけで満たされ生きた甲斐があるのです。

そもそも体制が庶民の生活に割り込んでくること、ましてやそれが国民の人生に優先するようなことは、絶対にあってはならないのです。天皇だろうが皇族だろうが人間です。国民が下で天皇や皇族が上だなんて、なにも神様仏様が決められたわけではありません。その方が都合がよい人間、それは社会に対して発言力が大きいものだから、日本人はそれに慣らされているだけです。

地球上にある人間は、誰であったとしてもその魂は尊く、この地上という世界で助け合い懸命に生きてゆかねばならぬ宿命を負った存在なのです。

国民がまた死んだ、それも戦争というこれ以上もない苦しい死に方で霊にされてしまったのに、特別攻撃なんて無茶苦茶で殺した事実を知って裕仁が吐いた「克くもやって呉れた」という発言。どれほど「国民を慈しみ、大事に思う」ことができない、残忍で人間性の欠片もないクズ君主でしょうか。

結果として「民草を子のやうにおいつくしみになる」天皇は幻想であり、そもそもどこにも存在しなかったのです。国家体制が国民支配のために作り上げたイメージ戦略です。

神として国民から隠し、天皇に近い人間どもが神々しい存在として国民に吹聴するはりぼての体制は、ただただ「天皇と天皇におもねる者たちがしたいように国を動かし、それこそ好きなだけ戦禍を拡大していけるような仕組み」、それが当時の「国家」であったのです。

こんな残酷でくだらないクズの血脈からの「国家のために克くもやって呉れた」なんて言葉に、軍人さん方兵隊さん方は、人間らしい幸せを全て奪われ苦しみの中で霊にされることをつきつけられ、実際、裕仁の「宣戦布告」という、国民にとっての「戦死命令」で惨殺されても、「報われた」とお思いになられるでしょうか。現場の軍人さん方、兵隊さん方の心情は、関行男海軍中佐が特別攻撃を突き付けられたことでこのように語られました。その焦点となる言葉は、

日本もおしまいだよ。僕は天皇陛下のためとか、日本帝国のためとかで行くんじゃない。最愛の者のために死ぬ。どうだ。素晴らしいだろう。

これが裕仁の「死んでこい」という命令を飲み込まされた方々すべての心中だと思うのです。

そうすると、その後の特別攻撃隊の隊員さん方の「天皇陛下万歳」というご遺書、これらがすべて幻想のように見えるのです。「そのように書かされた」。特別攻撃。死んでこいという命令ですら飲み込まされるほど、軍隊での「志願の強要」は強烈であるということ。

なにより初めて若い男の子たち、あれも書けない、これも書けないという状況下でパッとかっこよく、周到に練られた遺書が書けるはずがないでしょう。感極まって書きたいこともうまく書けない。下手をしたら本心がにじみ出てくる。それを書けば直属の上官に殴られる。あるいは、「書くことが思い浮かばなければ天皇陛下万歳でいいんだ」とアドバイスがあったか。そうでなければ皆々示し合わせたかのように、自分に死ぬ命令を下したオッサンに、万歳なんて書くでしょうか。命令が下された夜、彼らがどれほど苦しまれただろうか、と思うのです。

そして、日本人は周りの目を気にする民族です。ご遺書がご遺族に届いたとき、変なことを書けば家族に、お母さんに迷惑がかかる。だからこそ本当の心情は何も残せなかった。6,000人も悠久の大義で殺されているのに、誰一人その悠久の大義に敢然と疑問を呈した遺書がない。もっと言えば「行きたくない」「死にたくない」とはっきり書かれたご遺書がない。その異様さは、この国の民族特有の「同調圧力」という呪縛と、組織からの強制圧力がどれほどであったか、という証拠でしょう。

そして命令を受ける側、飲み込まされる、立場が弱い側は、たとえそれが「死んでこい」という滅茶苦茶なことであっても、「自分の生命は大切な人を護るために捧げるのだ」という信念で、なんとか史上最低の愚君であり暴君でもある裕仁の「死んでこい」という命令を飲み込み、生物自身の生きたいという本能を抑え込まれて、死を納得されようとされたのだ、と痛感するのです。

城英一郎と大西瀧治郎

特別攻撃は、到底作戦と呼べるような代物ではありませんし、生きている人間に死んでこいと命ずる、まさしく生命の尊厳を無視した残酷な「愚策の極み」です 。

アメリカは日本の執拗な攻撃に対抗するために「機械化」「自動化」を果たし、無意志の機械が攻撃を察知し、自動的に狙い落とす仕組みを完成させました。

一方日本は、アメリカの機械化、レーダーに対抗する策も技術も追いつかず、なにより資源がありません。

では、そのレーダーをかいくぐって、人間が操縦して爆弾を戦艦に突っ込めばいいのではないか。

こんなことを思ったり考えたりするからこそ、先の浅村さんの追想のように海軍兵学校での議論にも浮上するのですが、しかし、その「思いつき」のような愚策も、決定しなければ、すなわち軍の作戦会議の議題にあがらなければ、もっと言えば「文書化し、それに案として提案することがなければ」実現せずに済みました。

これをやってのけたのが城英一郎です。

この作戦案という文書。これがなければ、特別攻撃は実現しなかったでしょう。「自軍の軍人さん方兵隊さん方の生命を温存させる」という「常識がある軍隊」で済み、特別攻撃という「非常識で世界の先端を走る」軍隊にはならなかったのです。

というのも、作戦案があれば、軍部は「いつでも」思うときに決裁ラインに乗せるスタンバイができます。決定権者がその気になれば、後は決裁印を揃えるだけで実現するのです。

世の中にはしていいことと悪いこと、あるいはわかっていても形にすることが「人間として決して許されないこと」があります。

特別攻撃など、作戦として形にするなんてことは、作戦以前に「人間としてやってはいけない」言語道断のことだったのです。なのに城は「裕仁の勝ち戦に貢献した作戦立案の名誉」がほしいがために、後に6,000人にも及ぶ若者達が死ぬ道筋をつけました。

これは原子爆弾の開発にしても言えることなのです。「今自分が安泰なところにいる」ことをいいことに、「後は野となれ」とばかりに、そのときの科学者の名誉欲と知的好奇心を最優先にして「将来の地球人が滅亡に怯えうること」に何ら注意を向けませんでした。

特別攻撃の場合は、「日本が勝てば国民であり自分の部下たる搭乗員が死のうとも構わないのだ」と「生きうることができる者が言い切る」この残酷さ。そのような考え方であれば、「搭乗員は国民ではない」とでもいうのでしょうか。自分は生きている、あるいは生きる死ぬるを選択できる者が「責任を取って自分が最初の特別攻撃隊を指揮」しようが、「死んで特別攻撃隊の隊員に詫びを入れ」ようが、その結果例え本当に自分のいのちを断ったとしても、なんら罪滅ぼしにもなりません。生きる・死ぬるの「選択」があり、「自らの意思で死ぬるを選択する」のと、関行男海軍中佐や敷島隊の隊員様方、その後続かれた海軍陸軍の軍人さん方兵隊さん方のように「選択肢があるふりをしているが、『上から降りてきて(=命令)、軍人としては選択肢がない』という状況の中で殺される」のとは訳が違うからです。

死ぬことを命令され、よりにもよって自軍から、最も残酷である面は「精神的に生きること死ぬる事を突きつけられて追い詰められる」という点です。これは通常の戦闘による戦死と異なる大きな点です。しかも、そこからは「どう転んでも、残酷な死を迎えなければその精神の苦しみからは解放されない」のです。このような残忍極まりない道筋をつけたばかりか、その採用を懸命に大西瀧治郎へ働きかけました。

恥も常識もなく「特別攻撃という過酷で前代未聞」を形にしていつでも発動する筋道をつけた張本人と言うことです。

そして、「特別攻撃は統率の外道」などとカッコイイことを言った大西。最初は城の案を蹴っていました。

しかしながら敗退が続く戦線で、無能ゆえに覆す方策が見つけらない。結果保身のために城の思いつきを採用し、特別攻撃が自己の最終決定によって実施されました。

若い軍人さん方兵隊さん方をあまりにもたくさん犠牲にしたことに恐れおののいたのか、終戦の詔勅の翌日(1945年8月16日)、次のような遺書を書いて割腹自殺をします。

特攻隊の英霊に曰す

善く戦ひたり深謝す

最後の勝利を信じつゝ

肉弾として散華せり

然れ共其の信念は

遂に達成し得ざるに至れり

吾死を以て旧部下の

英霊と其の遺族に謝せんとす

次に一般青壮年に告ぐ

我が死にして軽挙は

利敵行為なるを思ひ

聖旨に副ひ奉り

自重忍苦するの誡とも

ならば幸なり

隠忍するとも日本人たるの

矜持を失ふ勿れ

諸子は国の宝なり

平時に処し猶ほ克く

特攻精神を堅持し

日本民族の福祉と

世界人類の和平の為

最善を尽せよ

この遺書は靖國神社が所蔵しており、知覧特攻平和会館でもコピーが展示されています。

この割腹自殺、よく言われるような潔くて素晴らしい責任の取り方でしょうか。その時点で作戦を立案する部署自体が、特別攻撃のような無茶苦茶な「思いつき」しか出てこない状態までに追い込まれているのです。

軍の作戦会議でも、人間であるならば、味方の兵士を殺すような思いつきが議題に出てきたら、「正気ですか」と声を上げねばならぬのに、それに誰も疑問を呈さない。むしろ裕仁に取り入るような人間ばかりが取り巻きとして上官になっているからこそ、疑問を呈した人間にどう押し通すか、どう丸め込むかの策を弄する方に力を注ぐ。

階級が現場に近くなればなるほど、まともな人間が多いから疑問を呈する人間が増える。しかし思いつきで形にしたようなものだから、理論的な説明ができない。ただただ感情的に盛り上げて「これしかないんだ」とゴリ押しするしかない。そうまでもして裕仁が満足するまで戦争を続けなければならない、自分の立場を護る、自分が上層部にいるために絶対だからです。

本来であれば、軍の劣勢を正しく分析・把握して、いかに戦争終結のために裕仁を説得し、軍として撤退するか、いよいよ撤退するなら、撤兵の方法、相手の国との停戦交渉、さまざまな終結に向けた準備を進めるべきで(後から考えても絶好の時期でした)、そのためにどう戦に浮かれている裕仁を説得するか思慮をめぐらす、これこそ「国を思い、国を愛する」行為であるはずです。しかし、それに踏み切るだけの働きをする人間は裕仁に意見できる立場からは排除される矛盾。

「もはや打つ手なし」と奏上し、それこそ戦争の終結に生命を掛けるのは、その立場にいる人間でしかできません。その奏上に生命を掛け、抗議の自害ならば幾分価値がある死であるけれども、若者達を散々殺した挙げ句に自殺をしても、その死に何の価値もありません。無策であるから城の提案のまま。「事態打開を図る」という課題に、良案が思いつかない。その無策無能に対して、「若い味方の将兵を殺す」という大それたこと、若者達の生命を犠牲にするということ、これを「作戦」ということにしてやりすごそう、自分の無策無能を隠しおおそうとして、つまりは保身のために実行したのです。

特別攻撃に対して断固反対し尽くさないのは、作戦を仕切る立場の軍人としての責務を放棄したも同然です。

それも、死ぬる瞬間まで部下たる若い男の子達に「生きること」「死ぬること」を逡巡させたうえに殺すこと、若者達がどれほど苦しい死を迎えるかと言うこと、こういうところに気持ちを寄せられない人間に、どうして人の上に立つ資格があるでしょうか。

さらには、これは「わかって敢えてやった」ということ。当初自分で「統率の外道」と言ってのけていたのです。

残酷極まりないではありませんか。

この遺書や大西を評価する人もいますが、実際に6,000人もの若者が特別攻撃により殺された以上、どんな言い訳をしても、亡くなった本人やご遺族となられたお母さんやご家族のことを思えば、後世の人間が大西を評価するということは、特別攻撃隊の隊員さん方の死を可とするのと同然です。ご戦歿された特別攻撃隊の隊員さん方を、現代人がもう一度殺すに等しい行為なのです。

別の観点から言えば、人生の甘い汁を吸いつくして、地位も名誉も待遇も家族まで持った一老人の生命が、どうして6,000人にも及ぶこれから花開く若者の生命と釣り合いが取れましょうか。

死ぬときの状況も、酒をのみ碁を打ち語らったあとの死。内臓が飛び出して十数時間も耐えた、と言うことですが、特別攻撃隊の隊員さん方が6,000人もいらっしゃる以上、皆々すべて即死されてきれいな死を迎えられたわけではありません。むしろそういう隊員さんは皆無でしょう。猛烈な速度で突っ込んで至近距離で爆弾が破裂するのですから。その上に若い方々に哲学的な苦しみを与え、ただお母さんや家族を思いながら、全速力の飛行機や魚雷、ボートで敵艦めがけて一瞬のうちにミンチになってしまうような死と、この老人の死がどうして釣り合いがとれましょうか。

そして遺書中の「聖旨に副ひ奉り」です。

聖旨というのは天皇の考えのことです。つまりは天皇に従うことが大事である、と死ぬ間際まで言っている以上、救いようがありません。特別攻撃を「よくやった」というようなクズに迎合しているのです。

「この国の未来を思って、ただひたすら正しいことのために、生命を掛けてでも裕仁に進言する」度胸も器量もなかった。遺書で「英霊と其の遺族に謝せんとす」と書きながら、「聖旨に副ひ奉り」と言う。最大の戦争責任者であり、特別攻撃を押しとどめずにもっとやれと加速させた裕仁に「従属せよ」と言っているのです。それは「謝せんとす」の前言撤回と同じではありませんか。

これらから見ても、裕仁は自分の周りにイエスマンばかりを集めていたということ。軍人達からすれば、イエスマンでなければ上層部にいられなかったと言うことであるし、そこまでの立場に登り詰めるために「裕仁に盲従する」ことを良しとしてきた人生の総決算が遺書の「聖旨に副ひ奉り」に現れているのです。

そして、それを押しとどめることができる立場でありながら、地位や名誉を追いかけるのに汲々として、自分の部下たる最前線にいる若者達の生命を握りつぶすような愚策を作戦という形に仕立て上げ、「先に関行男海軍中佐や敷島隊の隊員様方を殺しておいて、事後報告で裕仁の顔色を伺う」ことまでやってのけた。

多くの若者に死への道程をつけた大西瀧治郎が、勲一等旭日大綬章を追叙されたという海原会のTweet。

多くの若者に死への道程をつけた大西瀧治郎が、勲一等旭日大綬章を追叙されたという海原会のTweet。

そうしたら裕仁も「よくやった」などと言うものだから、大西も「勝ち戦」を催促する裕仁に面目が立った、作戦を立案する責任を逃れたと思うから、Goサインを出す。海軍も打つ手なし、陸軍も打つ手なしだから、善悪を判断しないで「これからの日本を背負って立つ若者を殺しにかかる」ことで作戦を立案する責任を逃れようとし、「前例に続け」とばかり狂気が加速していく。

裕仁も特別攻撃を他のご戦歿者の戦死と同列に考えているからこそ、特別攻撃を認めることによって自分が直接「国民を殺す」「人を殺す」という別次元のより深い罪悪に足を踏み入れたという自覚がない。特別攻撃がどれだけ恐ろしいことか。状況で死んでしまうのと、命令で殺してしまうのとでは次元が異なるのです。

それでも、「国民は大切な存在である、軍人さん方兵隊さん方も国民である」たったこれだけの考え方でそうならずに済んだのに、国民の生命の尊さを理解せず粗末に扱い、戦争で勝つためには軍人さん方兵隊さん方は死んでも当然と考えているから、裕仁自身も周りのクズも揃いも揃って自国民を殺しにかかることまでやってのけられるのです。

この城や大西がつけた道筋は結局、誰も止めませんでした。特別攻撃の戦果が減少してもなお、だらだらと継続されていきました。挙げ句、終戦の詔勅=「全体やめ、の号令」でようやく止まったと言うことは、特別攻撃という無茶苦茶について、中止命令ができる上層部にストップをかける動きが全くなかったということですし、むしろ終戦の詔勅後にも特別攻撃を自殺の手段にして、宇垣のようなクズが部下を大勢巻き込み、道連れにする惨事まで起きています。これらのことを含めても「特別攻撃」というものを形にし、道筋をつけた人間の責任は逃れられません。

若い生命は燃料で、それは無限にある。軍上層部はこう考えた

特別攻撃で使った飛行機は、搭乗員にとってはボロボロの、パイロットの腕がいくらよくても生命を護るに十分な性能のない飛行機、いわば「壊しても惜しくない」ような飛行機を優先的に充てました。程度のよい飛行機は、裕仁ら皇族を護るため温存していたとされます。

「空だ 男の征くところ」。パイロットになる夢や憧れを抱いた男の子達だけが残りました。

そうすれば次に軍の上層部は「特別攻撃に使わないと『人間が』もったいない」と考えるのです。救いようがありません。

彼らの星の数が少ないのをいいことに、すなわち部下であるから「命令」とすればどんな無茶も言うことを聞かせられるのをいいことに、爆薬を詰めた魚雷やモーターボートの操縦機構として人間の生命を使うのです。

魚雷は言い換えれば水中ミサイルです。アメリカの敵艦に発射して最初は大きな戦禍を挙げ、たくさんの船を「轟沈(戦艦が水柱をあげて沈没させていく様子)」させていきました。

しかし、これもアメリカに対策を打たれ、レーダーが魚雷を補足し、戦艦に当たる前に迎撃され無力化されます。

庶民から鍋ややかんまで取り上げて作った魚雷が不良在庫の山となりました。そうしたらその魚雷にむりやり座席と簡素な操縦機器、ほんの僅かの時間しかもたない酸素を載せて、物と接触したら爆発してしまう危険極まりない兵器を作り上げて、それに庶民の子供達が乗せられるのです。

これにつけられたネーミングに当時の戦況と特別攻撃の思惑が全て込められているのです。「回天」、それは、天をめぐらして(=運命を転換して)事態を打開する、つまり「劣勢を挽回する」、そのものです。

そして航空機の海軍特別攻撃隊には「神風」。軍が編成した隊の読み方は「シンプウ」が正しいとされますが、カミカゼと呼ぼうがシンプウと呼ぼうがわたしは気にしません。ただ、「余りにも追い込まれて、無茶苦茶ばかりを作戦として強要し、周到綿密に練られたものでないからこそ、『神頼み』のネーミングがつけられているのだ」という馬鹿げたところ一つとっても、きっちり計算して敵を倒すという種類のものでは到底違う、という証拠でもあるし、そんなものにこれから社会へ出ようか、人生の華を咲かせようかという若者達の尊い生命をくくりつけて死に追いやったというところが大事なのです。

中世日本に迫ったモンゴルを台風が襲って日本を救ったという逸話がみなさん思い浮かぶでしょう。つまりは「奇跡頼み」で「神頼み」でこれも「劣勢挽回」を期待している、ということです。

軍人さん方兵隊さん方も国民です。餓えに喘ぐ南洋の、インパールなどの兵隊さん方も、開拓団で満州に押し出されて、お母さんお父さんを亡くして路頭に迷う子供達、特に異国で取り残され大人になられたけれど母国語が話せない。「それでも祖国に帰りたい」と涙を流す日本人、全て全て国民であって、誰がこのような苦難の人生をこれでもか、これでもかと与えてきたのでしょうか。

どの国民も「苦しい、つらい、死にたくない」。

このように叫び続けて、声も枯れてバタバタと斃れ続けていても、そして諫めるものが居ても、裕仁は言葉を濁して戦争ゲームから足を洗おうとはしなかった。

戦争前からの贅沢な暮らしを続けながら、戦地で、内地の空襲で、庶民が次々死んでいくのを尻目に、「勝ちたい」、「勝ち戦がしたい」という妄想をいつまでも捨てきれない。ようやくの「戦争を止める」という損切りは、もう本当にボロボロになってから。全面無条件降伏なんてしてはならなかったのです。戦勝国に対してほんの少しの譲歩、国民を護るための有利な交渉さえ許されない終わりかたなのですから。ほんの少しでも国民を思うのなら、丸裸になってからでなくせめてパンツを履いた程度で気がつくべきだし、なによりそれまでに「生命」を奪われ続けているという緊張感が裕仁に皆無だからこそ、あんなむちゃくちゃなもの(原子爆弾)を落とされる結果となったのです。

戦後の人間はそれでも洗脳されて、これだけ自分たちの先祖が殺されたのに、1945年夏の詔勅を「ご英断」としてほめそやすし、ことごとく裕仁や皇統のやることを持ち上げるけれど、英断なんてとんでもない、どうしてここまで引きずったのだ、と裕仁の悪行を糾弾せねばならないのです。開戦も終戦も決定権は裕仁にしかないのですから。

さらに本当であれば、10か月前。戦争を止め、国民にこれ以上地獄を見させない絶好のチャンスで出してこそかろうじて英断と呼べるものでしょう。「戦争を続ける」最終決定は天皇にしかない世の中で、焦土と化した国土とたくさん霊にされた国民を生み出しただけの結果。

さらには地上に生まれてはならない原子爆弾を、まるでこの世に顕すのに加担するかように戦争を引き延ばした大罪。ただただ国民のこころに沿い、国民を大事にする、という当たり前のことすらしなかった、むしろ国民を護るために命がけで戦争から食い止める度胸も度量もなく、結果として苦しみと死をたたみかけるような決断しかしなかった以上、ほめそやしていいような人間ではありません。終戦の詔勅を出すのに万難を排して出したんだ、とほめそやすけれど、地の果てまで軍を展開し、他国民にまでもたらした「子供や女性、老人、そして国民や軍人さん方兵隊さん方の「死」」をこの人は一体なんだと思って見ていたのでしょうか。そしてこんな人間が国難を招きこんだ以上。その血統が国民の象徴でのさばるなんてことも許されるべきではありません。

関行男海軍中佐と特別攻撃隊の「犠牲を広告塔にした」軍部と、それを追認した裕仁

特別攻撃隊の隊員様方には、この国の未来すべてを背負わせました。マスコミを総動員して「彼らが状況を打開してくれる、その先に勝利が必ずあるんだ」、と国民に「夢」を見させ続けます。

関行男海軍中佐が率いた史上初の特別攻撃隊の戦果とご散華は、政府の広報誌「写真週報」で「萬世に燦たり」と表紙に取り上げられました。 関行男海軍中佐が率いた史上初の特別攻撃隊の戦果によって、「若い命まで犠牲にしてここまでやるとは」と社会全体の厭戦気分が高まり、これ以上「かわいそうな霊を生まない」為の砦となられるはずの方でした。

現に裕仁も「ここまでやらねばならないのか」とは言っているのです。

しかし民草の生命を愛おしむどころか庶民の苦労すら見て見ぬふりで、それでも「勝ち戦がしたい」。

本当の君主であれば「もう負けを認め、降伏する」と言うのが普通の感覚でしょうし、このタイミングであれば原子爆弾の開発も間に合っておらず、激しい戦場となった沖縄戦もなく、ロシアの参戦で苦しまれる満蒙の開拓団の方々や、シベリア抑留で苦労された兵隊さん方を生み出さない、それまでの地獄はあったにしろ、それよりもっと凄惨な地獄を生み出さないという点で、絶好の機会だったのです。

1945年6月15日 沖縄戦 15日夜、独立混成第44旅団参謀の京僧少佐が、軍司令部の八原高級参謀のもとにやってきた。 彼は一般の状況を報告した後、声を落とし例の親しみ深い語調で次の如く語った。 旅団参謀 京僧少佐 「…これは各部隊長の最後に当たっての私的意見ですが、もはや沖縄における我が軍の運命は尽きた。大本営は何らの救援もしてくれない。…今では旅団は手も足も出ません。軍の右翼戦線を崩され、誠に申し訳ない次第ですが、各部隊長は空しく死んで行く部下を見殺しにする無念さに、皆男泣きしています。いくら戦っても、ただ我が方が損害を受けるのみで、戦果が揚がらないからです。……残念ながらやがて祖国日本も敗亡の途をたどることであろう。この秋にあたり、我々は何とか処置はないだろうか・・・と言うのです。」

アメリカ軍に追い詰められ、本土からやってきたたくさんの軍人さん方兵隊さん方にとっても、恐ろしい惨状が繰り広げられました。

アメリカ軍に追い詰められ、本土からやってきたたくさんの軍人さん方兵隊さん方にとっても、恐ろしい惨状が繰り広げられました。(旧海軍司令部壕のTweet)

各部隊長は空しく死んで行く部下を見殺しにする無念さ、このような惨状を知ってか知らずか、裕仁は戦争をやめようともしない。地上で激烈な死闘が日本とアメリカの兵士の間で繰り広げられ、そのはざまに県民は取り残され、逃げる場所もない狭い島の中で右往左往するうちに多くの方々がなくなり、たくさんの孤児がのこりました。一方上空では特別攻撃隊の隊員さん方が、鹿児島南端の知覧、鹿屋などから、「死ぬること」を強要されました。割り当てられた古い飛行機に弾薬を装着し、そのまま敵の戦艦めがけて突っ込む。

軍人さま方兵隊さま方は「特別」なんて銘打たれた無茶苦茶な作戦によって、自分の生命と引き換えに一隻でも多く軍艦を撃沈することを強要されました。

そして、この地獄を地上に繰り広げたような戦争の惨状は、戦後、沖縄を統治しようとするアメリカにとって、都合良く利用されました。「お前たちは日本の『捨て石』にされたのだ」、これは「日本は沖縄を護らない」という事実と表裏一体でした。狭い島のわずかな耕作や住むに適した土地は収用して軍用地に変え、島を不沈要塞化していく。逆らう者は「アメリカがその捨て石の沖縄を治めてやっているのだ」と、アメリカに都合のいい沖縄民政府の代表者を立て、前線基地となる占領支配を押し付けて行ったのです。

この惨状を考えても、石油資源までアメリカに頼っていた、そんな国に攻め込んでどういう勝算があると裕仁は考えたのか。沖縄の現地軍が援軍を要請しても送らない。特別攻撃隊の隊員様方が、たったひとつの生命を引き換えに、死してこの国を守ろうとしても、到底敵の大攻勢にかなわない。「多勢に無勢」とはまさにこのこと。沖縄県民も特別攻撃隊の隊員様方も見殺し同然にすること自体が「作戦」とされていた残酷な事実は、以下の証言にも表れています。

一月二十日に決定された「帝国海軍作戦計画大綱」は、「皇土特に帝国本土を確保する」ことを目的に掲げ、「小笠原諸島、沖縄本島以南の南西諸島を、皇土防衛のための縦深作戦遂行上の前線」と規定していた。つまり大本営、政府にとって、沖縄は本土ではなかったのである。

戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の尋問に対して、大本営陸軍部の服部卓四郎作戦課長は、「沖縄は米軍に出血を強要する一持久作戦と認め、国軍総力の大決戦は本土で遂行する」というのが計画の趣旨だった、と認めている。

沖縄は、本土防衛のための時間稼ぎの戦場、いわば“捨て石”と位置づけられていたのだった。

「事態打開なんて到底無理」という状況からも目を背け、なお「特別攻撃隊の勇姿」「軍神である特別攻撃隊の隊員さん方に続け!」と報道をぶち上げ、神風やら回天やらと名前をつけたのは、いかにも彼らがやってくれるんだと煽り、長年にわたる戦争で疲弊しきった国民をもっともっとと追い込んでいく口実にされたのです。

この煽りがあまりに激烈だったからこそ、戦後帰郷された、本来は苦難の戦場をようやく離脱された特別攻撃隊の隊員さん方に対しても、社会から的外れの「戦争に負けた責任」をかぶせられて「特攻隊くずれ」などと罵声を浴び、冷たい目でみられることにもつながったのです。

ほの暗い高松駅のホームで汽車を待っている時、私はふと、敗戦の直後にこのホームで出逢ったひとりの復員軍人のことを思い出した。その人は濃紺の海軍の飛行服を着ていた。眼の鋭い彼は、傍に立っている私達に、憤然とした面持ちで話していた。

「先程、私の背後で「何だ特攻隊か。特攻隊が何だ。おめおめ生きて帰りやがって」、という人がいた。自分には母がいるんです。母がいるから帰って来たんだ。母がいなかったら生きて帰りはしなかった」

真っ黒に陽焼けしたその人は、何一つ荷物らしい物も持っていなかった。

関行男海軍中佐、敷島隊の隊員様方の尊い生命と引き換えに、裕仁の尻拭いをし、「戦争を終わらせる」という社会への問題提起は、裕仁と腰巾着らの望む「勝ち戦」実現のため、逆に戦争継続・戦意高揚に利用され、ますます庶民が地獄に追い込まれていきました。

軍上層部は裕仁と自分たちが責任を取らずに済む方法を画策した

さて、軍上層部が特別攻撃を始めるに関して、最も神経質になった点は何でしょうか。

それは、軍上層部も裕仁も責任を取らなくて済む方法です。最終的には裕仁に責任が及んでは自分の立場が危うくなるほか、裕仁が糾弾されれば芋づる式に自分も糾弾される。

また遺族や社会に非難されるに違いない。だから、絶対に矢面に立たずに済むよう、巧妙に策を弄しました。それは、

あくまで「本人の志願」という「建前」です。

特別攻撃隊の志願にしても、雰囲気で熱狂させるような、あるいは志願しなければ浮いてしまうような状況を上官達が仕組んだ上で、「熱望」とまで書いて志願書を箱に入れたとしても、夜、冷静になったとき、或いはご母堂やご家族を想ったときに、どのような気持ちになろうかと思うのです。

雰囲気に飲まれて志願したのはいいが、「どうしてあの時に志願してしまったのだろうか」という悔やんでも悔やみきれない思いは、霊になっても持ち越されることでしょう。母親が自分を懸命に育ててくれたのに、自分が死んだがために苦しい生活、貧しい生活を余儀なくされていれば、見るに堪えられないと思うのです。

特別攻撃の作戦の残酷さはここなのです。

「自己責任で死ぬることを決めた」という建前が軍人さん方兵隊さん方を縛り付け、他の戦死とは違った、深い魂の苦難を与える点です。

「命令によって殺される」ことも苦しいのですが、その上に裕仁や上官らが保身や責任逃れのために仕掛けた「自らが志願した」という罠。

これにがんじがらめにされることで、特別攻撃隊の隊員に選ばれた方々は、「自ら生きることが許されない」という選択を「自分で選択した」と、後悔なさって苦しまれたのではないか、と察するのです。それは、ご戦歿された後もずっと。

特別攻撃の「特別」に込められた意味

そもそもこの「特別攻撃」という名前。軍隊が「特別」と冠するものはろくなものがありません。

作戦として呼べるようなものではないから「特別」としたのか、箔をつけようとして「特別」としたのかはわかりませんが、一つはっきり言えるのは、軍人さん方兵隊さん方がなんとか戦場で戦うことができるのは、この戦いの先に、「勝てば生きて帰ることができる」ということに、それが僅かであっても希望をつなぐからです。

しかし、特別攻撃だけは違います。「作戦が成功する=自分が死んでいる」「作戦が失敗する=自分が死んでいる」。もう「救いようのない作戦」ということです。

こんな作戦で軍人さん方兵隊さん方はどうして「戦う」モチベーションを維持させることができるでしょうか。軍人さん方兵隊さん方に一切「希望」というものを与えない作戦である、というのが「特別」の真意ではないか、それでもなんとか自分の死ぬる意味を思って、命令を飲み込まなければならないところへと追い込まれたのです。

詳細はわかりませんがポーランドの「戦争の風刺画」をご紹介します。安全なところにいる権力者は勇ましく国民、兵士を煽り立てます。

そして戦争が終わると、戦場で苦労された方々は怪我や病気を負いボロボロにさせられ、棺を担いで帰ってくる。しかし権力者におもねる者たちは五体満足で生き延びたうえ、胸に勲章が増えて褒賞が増えていく。

例えば敵兵が出てくるのを一発で仕留めた、という状況、仕留めた側からすると痛快かもしれない。けれど、初めての戦場でろくに訓練も武器もない状態で判断を誤って飛び出した。そこでいきなり射殺された。この兵士からするとたった1回の戦場で人生が終わって霊にされてしまう。

庶民の若者で、むりやり軍服を着させられて兵役につかねばならなかった。故郷には家族も居る、なによりお母さんが無事を祈っている…。

このような若者の死は、一兵卒の死は、当時の人間はおろか、現代人も意に介すことがない。苦しみの中で亡くなられ「何のために生まれたのだろう、何のための人生だったのだろう」と空を仰いで息絶えた多くの若者達の魂はまったく評価されることもない。「偉い人間」が手柄を横取りにして生命の危険のないところで勲章のコレクションを増やしていく。

華やかな場所で誇示するためだけの勲章。これが魂と引き換えになっている。為政者側も目の前にいない死した前線の一兵士よりも生きて媚びへつらう上官の方がよく見えて、せっせせっせと勲章や叙勲の準備をすすめていく。勲章一つがどれほどたくさんの霊と引き換えなのか。その勲章も国民の血税。死した兵士の家族が納めた税金で作られているとは、なんと皮肉だろう。手柄も横取りされ、それをたくさん胸に見せつけてふんぞり返っている者たち、皇族達。勲章は魂との引き換えであることを思うと、当時にしろ現在にしろそれを狙う、集めるということは(霊的に)恐ろしいことである、と思えます。

自軍の兵士を捨て石にした日本軍

さらに「特別」を別の角度から見ていると、特別攻撃自体が「人類史上初」である、という視点からも、特別攻撃がいかに異様・異質(=特別)で、残酷なものであるかがうかがえます。特別攻撃の異様性は、

「軍が味方を護らなかった」、ということ

これにつきるのです。

軍人さん方兵隊さん方がなんとか戦うことができるのは、基本的に「軍は味方の生命を尊び、味方を護る立場である」と言う常識と、「もし自分が死んでも遺族となる家族の面倒を軍あるいは国がみてくれる」という暗黙の信頼があるからです。

特別攻撃はいつの時代、どこの国の軍隊も最低限わきまえていたこれらの「常識」を世界初でかなぐり捨てたこと、すなわち最初に「非常識極まりないこと」、それも生命に関わる重大事をやった、ということなのです。

軍人さん方兵隊さん方は「この国を護る」という理念をたたき込まれて軍隊に入られました。戦争は死と隣り合わせなのは覚悟なさっていたとしても、味方から「死んでこい」と命ぜられるということは、自分の背後から刺されるのと同然です。

若い未来洋々たる若者の生命の大輪の華、一生懸命お母さんが育て上げた息子の人生がいままさに開かんとする、そんなタイミングに軍上層部がつぼみをカミソリで切り落とし、裕仁も「よくやってくれた」などとのたまう。

軍人さん方兵隊さん方にとってみれば、軍に入ったものの、自分が所属する軍隊が率先して自分たちを「裕仁が望む勝ち戦」のために殺しにかかるなんて思いもされなかったことでしょう。さらにこれが終戦の詔勅の後まで続くのです。始末に負えません。

自軍の兵士を護らなかったどころか、裕仁の上機嫌のために、その国民を食い物にする血統を護るために、捨て石にしたということです。

軍人さん方兵隊さん方は、どれだけ国に、軍隊に絶望されただろうか、と考えるのです。

1945年4月12日に陸軍の特別攻撃隊「誠第31飛行隊」でご散華された、福島県会津若松市ご出身の長谷川信陸軍少尉のご遺書を紹介します。

今次の戦争には、もはや正義云々の問題はなく、ただただ民族間の憎悪の爆発あるのみだ。敵対し合う民族は各々その滅亡まで戦を止めることはないであろう。

恐ろしき哉、あさましき哉

人類よ、猿の親類よ

裕仁がアジアや太平洋の国を「敵」と決めたばかりに、本来であれば顔を合わすことも袖をすり合うこともなかった外国の国民と、生命を奪い合うことになってしまった。それも庶民同士で。

支配者同士が「勝ちたい」という思惑は、巧妙に民族間の存続問題にすり替えられて、それぞれの国民同士が根拠のない憎しみを爆発させて、お互いに根絶やしにしろと殺戮をし合うのです。

その末に疲弊し、築かれていく死体の山。霊にされるのは庶民と、星の数の少ない軍人さん方兵隊さん方。支配者側の裕仁や軍上層部は勝っただの負けただのと一喜一憂するだけで、彼らがいるのは戦地とは隔絶されたところ、しかも国民を盾にしながら駒にも使ってゲームに夢中なのです。

「しかしよくやった」、この言葉が6,000人の軍人さん方兵隊さん方を殺した

そして、さらには「軍が兵士を護らなかった」ばかりか、「作戦」という体裁をとった、ということです。作戦であるからそれは命令であるし、これに違うと軍法会議に掛けられます。拒否権がない星の数の少ない軍人さん方兵隊さん方に強要するという前代未聞の常識の逸脱を見せました。

それだけではありません。挙げ句彼らの死を「軍神だ」「特別攻撃隊に続け」などと展開することで、「軍が兵士を護らない」という、本来はご遺族や世間から批判されるべきことを、うやむやにしたのです。

その結果、裕仁の望む「勝ち戦」のために、国民全体をもっともっと苦しい戦禍に追い込んでいき、戦争ゲームを継続させたのです。国民の死体を累々と積み上げ、そればかりではありません。本来であれば手を取り合って生きなければならない周りの国の人たちも殺戮することを煽り続けました。満州では真面目に働いてやっと農地にした土地が、外国人である日本人に二束三文の金で取り上げられて、地主だったのに今度は日本人に雇われて同じ土地の小作にならないと生活できない。

日本人の側も、もし戦争なく生活していたら絶対にしないであろうこと、「日本鬼子」という表現では到底足りないほどの残虐非道を尽くし、現代にまでしこりを残す。

配給をとめられては困るというんで、相当がまんが出来ないことでも、辛抱するし、反抗しない、いやいや日本軍に協力する。

そこをねらって岩塩を没収したわけですが、その倉庫の当番が、兵隊でひっぱりだこというありさまでしてね、というのは、夜になると、町のあちこちから住民が、岩塩につられてあつまってくるんです。楊が面白いから一度見てごらんなさいというもんで、ある晩わたしも出かけて、こっそり様子をみましたが、どこからともなく、女たちが一人、また一人とあつまってくるんですな。女ばかりなんですな。

女ばかりだというのは、女にしか岩塩をやらないからで、それも相当ながくそんなことがつづかなければ、男だって子供だってあきらめずやってくるからね。日本人とちがってあっちの連中は、なかなかねばるから、そういうふうに女ばかりになった蔭には、永い歴史がみえる。おそらく町中の連中が、女でなきゃ呉れないことを知ってるにちがいないだろうと、わたしは、ぞっとしましたね。

倉庫のとこへやってくる女は、ですから、もうその覚悟できているわけで、わたしが見た婦人なんか、見るからに、その日ぐらしがやっとのような、生活困窮者でしたが、倉庫の中に入って行き、兵隊から目笊(めざる:目の粗いザル)一杯ほど岩塩をもらうと、大事そうにそれを、持参の黒っぽい袋に入れ、それを抱えて倉庫の隅の蓆を重ねたとこへ、兵隊に追いやられて行くんですな。屠殺場へひかれて行く牛のようだという形容がありますが、ほんとうにそういう感じで、実際とほとぼ歩いて行くんですな。

(中略)

「当番兵になったのは、いつからか?」

とききますと、この町へ入ったときからだそうでしたが、そのときのことを、こんなふうにいったもんでしたな。

「ほんとうなんであります。自分は童貞なんであります。この町へ入ったとき、物を軽列させて中隊長殿が、

『この町には、きれいな娘さんが、たくさんいるが、けっして犯してはならん』と訓示されて、八字ヒゲをにやっとゆがめて笑われたんであります。あちこちで、クスクス笑ってよろこぶ声や、古参兵が、

『よかよか』

といったりしていましたから、そこで自分も、

(ははん)

と思いました。これは強姦をやってもよいという意味だなとわかったんでありますが、自分は絶対にやらんかったんであります。

町に入ったのは、もう大分くらくなっていましたので、自分たちは、宿舎がきまるまえに、携行食を炊きだしたんでありますが、吹き上がるころに、前の中隊長の当番長だった行田兵長が、自分の向こうの火をかこんで、摂談をやっている古参兵のところへきて、

『親爺の野郎、えらいべっびんを抱いてけつかるぞ』

といったので、古参兵たちが、

『オイ、そうか、俺達もそろそうおっぱじめようか』

とぞろぞろ、どっかへ行きだしましたが自分は、絶対にそんなことをすまいと思ったんであります。

当初こそ理念先行で五族協和だの八紘一宇だのと言っていたけれど、それも思い通りにならなくなり本土から補給も期待できない中で「徴発」の名の下で略奪を正当化し、軍紀などどこ吹く風で非道を尽くす。彼らもきっちりとした補給なりはっきりした見通しがあれば理念通り「勇敢に戦う」こともできた。しかし、どこの戦争もそう、立派で素晴らしい軍隊など、ない。応戦する側も必死だし、周りもいろいろな形で状況に応じて援助したり援助を絶ったりする。

状況に振り回されながら、常に死と隣り合わせ、故郷に帰れる保証もない。こんな無茶苦茶を兵隊に押しつけて裕仁はどこ吹く風でそこには目がいかないし、何より自分が勝つという妄想で頭が一杯な状況。他国を押さえつけ、資源も奪っていいんだと戦争を続け、「この国を護らん」と決意された魂は国民の中で最も尊い魂なのに、「軍人兵隊達は死んでこそが仕事」とばかりに、束にして燃えさかる戦火へと投げ込み続ける。それが潰えると若い国民、戦争がなければ社会人としてまともに暮らしていたはずの質の低い人間まで兵士に仕立て上げて、人間らしい楽しみがない戦地に放り込み続けたものだから、これだけ暴虐非道が繰り広げられる。

その果てに、いよいよ自国民を命令で直接殺すことまでして勝ちに行きたい裕仁と、それにおもねる者たち、そして戦争が続くことで大儲けできる輩どもの思惑。全てのクズが「戦争の継続」を結論づけ、産み出した人類史上最悪の愚策が「特別攻撃」なのです。

この理性も道理も常識も全てかなぐり捨てた状態は、「特別攻撃が始まったときに、勝敗が決していた」という前述の浅村さんの言葉の真意であろうと思います。

本来、天皇が戦争の司令官でもあるので、戦況の悲惨な負け戦ぶりがみえていたし、そこで判断しなければならないのです。そして、繰り返しになりますが、特別攻撃の報を聞くや「ここまでむごいことをしなければならないほど、大変な状況になっているのか。敗戦を認め、速やかに戦闘状態を終結させよ」とやるべきであったのは明白であるし、その時点でも散々国民を殺した後ですから「もうこれで充分戦った」として、国民にそれこそ謝罪し、退位すべきだったのです。

さらに当時アメリカでは必死に未曾有の兵器の開発を進めていました。ドイツが原爆を開発しているという情報(実際は開発していなかったのですが)に踊らされて、原子爆弾の開発を進めていました。

それほど優秀な君主でなくても、少なくとも「国民の死に哀しみを覚える」ことができる普通の感覚があれば、関行男海軍中佐をはじめとした少数の犠牲となられた特別攻撃隊の隊員さん方の生命と引き換えにはなるものの、その後の広島・長崎の原子爆弾による殺戮も、或いはロシア参戦による満蒙での民間人の犠牲、シベリアで根拠のない強制労働による死…、われわれの先祖が被ったあまたの苦しみに遭わずに済んだのです。

最初の特別攻撃隊、関行男海軍中佐の身を挺した犠牲で、1944年10月25日より後に展開された、悲惨な状況がすべて回避できていたのです。

とっさの判断ができない、判断すべきときに判断することができないような、そして国民の生命を尊いと考えられないような人間が、軍人さん方兵隊さん方にとっては大元帥、そして国民にとっては天皇という、人様の生命をいかようにもできる立場で君臨していたことが、この国の最大の不幸であるし、こういう人間だったからこそ、戦争が終わるのも日本がボロ雑巾になってから、なにも交渉してもらえない状況で終えざるを得なかったのです。

アメリカという大国にまで手を出したものだから、結果的にこの国のすばらしい伝統や、風習、民俗習慣、そしてそれまで蓄えられた知識というものまでアメリカが介入して、「アメリカにとって不都合なものは全部奪われる、あるいは根絶やしにされる」という結果となりました。特に航空技術、飛行機を設計して飛ばせる技術がその代表に思えます。

京都の桜が、記録の残っている過去1200年で最も早く満開を迎えた。大阪府立大学の生態気象学研究グループの調査が指摘している。

京都では今年、3月26日に桜が満開となった。一方、京都では宮廷の資料や日記などに花見の記述があり、最も古い記録は812年までさかのぼる。

その中で最も早かった満開日は3月27日で、1236年と1409年、1612年の3回が記録されている。

京都は今年、非常に温暖な春を迎えた。近年、桜の開花時期が早まっているのは、気候変動の影響である可能性が高いと科学者らは指摘している。

また、日本人は何でも書き残すのが好きで、特に桜が大好物。812年に書かれた「日本後紀」まで1200年も遡って毎年の開花日の記録が取れているぐらいです。それは、高価な「紙」が日本では身近だったから、ということもありますが、国語の系統というものがあって、まずは仮名遣い。そして漢字。戦前まで当たり前のように使われていた仮名遣いは、「旧仮名遣い」と蔑称のような呼び方をして、今の人間には「現代仮名遣い」とこれこそ新しいんだ、というネーミングをもはや80年も続けています。

しかし、かつての「難しい漢字」と「昔の仮名遣い」は系統立っていて、一見現代仮名遣いが簡便でよいと思うかもしれないけれど、それまでの教育を受けることができた日本人は、自由自在に使って生活していました。義務教育制度がないので、教育を受けられた人たちは一握りの裕福な家庭の人たちという条件はありますが。

どうしてこの仮名遣いが突然出てくるかというと、この旧仮名遣い、さらには当用漢字や常用漢字という置き換えがなければ、日常生活で使っている言葉遣いで、古文や漢文などの授業を改めてたくさん習わなくても平安時代の古典や漢文が読め、そして後世へ引き継いでいくことができるという恐ろしく歴史の長い、そしてこれこそ日本の伝統と呼べるものである、ということをお伝えしたいのです。

そして歴史的仮名遣いは揺らぎがない、系統だった文法であったと言うことも。戦後現代仮名遣いのゆらぎをどうするかで揺れるのは、それだけ「現代仮名遣い」が急ごしらえすぎたからだとしか思えません。

そして、こんな暮らしの中に息づいていた伝統というものも「戦争」というものを挟んだだけで失ってしまったのです。経済効率やなんだと理由はいろいろあるでしょうが、失ってはいけないものを「失う機会」を「戦争に負ける」ことで作ってしまった、本当に後世へ引き継がなければならない大事なものまで「ぶち壊したい勢力」に大きな隙を与えてしまった、といえると思います。これを「占領軍の思惑による、日本の文化伝統の分断」というのは言い過ぎでしょうか。旧仮名遣いは今、歴史的仮名遣いと呼ぶようになりましたが、このこと一つとっても、護られたはずの文法すら、負けるような戦争をやった裕仁によって一般的な国民からは「歴史的なもの」となってしまいました。このことで、過去の日本人とのつながりを分断することさえされてしまう。その損失は計り知れないのではないか、というひとつの例です。

そして、何より何より、「裕仁と同時期を生きることを引き受けられた国内外の人間」がまともな人生を送ることができなかった。そして後世の人間、自分の子孫まで洗脳が解けずに未だ天皇を持ち上げ続けるとしたら、皇統のやったこと、皇統の命令で生命を奪われた、殺された側の自分の先祖はどう思うでしょうか。挙げ句軍人さん方兵隊さん方、右とか左とかなくただただ懸命に生きられたのに、右派政党や怪しい政治結社が軍人さん方兵隊さん方を旗頭にする。左だろうが右だろうが、自分が生まれた故郷、故国を大事にする、そんな当たり前のことすら戦後の人間が色を付けて、何が政治結社か分からないが大音響で人の迷惑も考えず軍歌を流す真っ黒なバンが走り回って、一般の人から軍人さん方兵隊さん方を思う気持ちにますます距離を遠ざけるようなことをする。こんな現代を見てどう思われるだろうか、と思うのです。

「そのようにまでせねばならなかったか、しかしよくやった」

この言葉と特別攻撃隊の隊員さん方の犠牲は、皇統というものがどれほど国民と隔絶した立場にいて、他人の生命にいかに無頓着であるか、そして自己の欲求のために国民の生命を握りつぶすのに何の躊躇もないか、の象徴です。

国民の生命を軽視し、軍人さん方兵隊さん方は死んで当たり前、本人は自分はおろか、両親や子供、兄弟、親戚まで護ってもらえる立場。自分を養ってくださる国民、男性、女性、子供、年寄りまで盾にしながら、その奥の奥に閉じこもり「国民」という駒を殺し、盾まで殺しても「戦争ゲーム」に没頭しているだけの存在でした。

先にご紹介した浅村さんの証言の、

「授業で特攻が話題になり、視察に来た参謀に怒鳴られた。絶対生きて帰れない作戦は作戦とは言わないと」

当時の参謀をなさっている方すら、そのように認識しているのです。参謀に分かって中将たる大西や大元帥たる裕仁にこの道理が分からないとなれば、そもそもこの皇軍というものは終わっています。

これらの連中がこの道理を分からないと言うことは絶対にありません。分からないとすれば人間失格でしょう。大西は「統率の外道」とはっきり認識している。裕仁は「『しかし』よくやった」の「しかし」に表れている。何も「特別攻撃」自体の善し悪しなんて、真剣に悩まなければならないようなことでもない、ということの現れです。そして、軍上層部にも反戦を訴える軍人達がいたにもかかわらず、耳を貸すどころか閑職に追いやるようなことをする、まさに「毒を食らわば皿まで」を地で行くこんな天皇と軍の上層部が国家の中枢に巣くい、国家と国民の命運を握っていたのです。

自国民を殺すことまで考えないといけない、もう命運は尽きた、とそれを認めないのは、自らが死にゆく立場でないからです。

自国民である軍人さん方兵隊さん方と、敵国と決めたよその国の国民の生命をこれ以上奪わない最後の絶好の機会、充分深入りし国民を苦しめ続けた戦争から足を洗い、財政上も外交上も国家破滅に至らないようにケリをつける貴重な機会。これは関行男海軍中佐と敷島隊の隊員様方が、その尊い生命と引き換えにすることで、そしてそのご家族の哀しみをも引き換えとして与えてくださったのです。

ところが、裕仁があまりにも愚鈍であったばかりに関行男海軍中佐と敷島隊の隊員様方の死の尊さが理解できない。国民の生命の尊さが理解できない。

挙げ句、関行男海軍中佐ばかりかご母堂様までをも「軍神」、「軍神の母」として戦争の推進に利用し、もっともっとと民族間の憎悪を煽り戦争を続けたということ。

関行男海軍中佐と敷島隊の隊員様方の死が、結果的に価値があるものになったかどうかは、すべて裕仁にかかっていたのです。

負けが決まった状況をわかっていながら、裕仁がとったのは「それでも国民の生命を下敷きにしてでも勝ちたい」という選択でした。勝つことの意味すら理解せずに特別攻撃を認めた継続を決定づけた瞬間に、その後の特別攻撃隊の隊員さん方当事者だけではない、大陸、太平洋、異国の山岳地帯、地の果てのような孤島、名前も知らないようなところに行かされた軍人さん方兵隊さん方や、満蒙にいる開拓団やお父さんお母さんを亡くした子供たち、少年義勇兵たち、外国に無理矢理連れて行かれた全ての日本人の生命が、このような愚かで情もない君主の選択によって虐殺される、という命運が決しました。

「自軍が味方の軍人兵隊の生命を命令として奪う」ことの残酷さ、愚かさがわかる君主であれば、すべて死ぬはずはありませんでした。「国民のいのちは尊いものである」、関行男海軍中佐と敷島隊の方々は、死をもってそのことを気付かせるため国に生命を捧げられたのです。

関行男海軍中佐と敷島隊の隊員さん方の死で裕仁が目が覚めていたら、その後の特別攻撃隊の隊員さん方や軍人さん方兵隊さん方、民間人の方々、そして敵国とされた国の国民まで生きていた、という視点から見ると、無駄に生命を奪われた、無駄死にされてしまったとも言えるのです。

そして彼らにはたくさんの家族、国民が帰りを待っていました。東京の一等地の森付き数戸建以外の国土は無防備です。庶民は空襲におびえ、あげく原子爆弾まで使われて攻撃をされ、そのような中で逃げ惑いながらも、ただただ息子や旦那さんの帰りを願いながらもそれが裏切られる。

これを国難と言わず何を国難と呼べましょうか。

皇統には国難を裕仁自ら招き入れて、挙げ句原子爆弾で無辜の市民の大量殺戮と放射能による苦しみを与えられるまで戦争を引き延ばし、庶民が生きることを困難にする道を選択した責任があります。

裕仁は日本人を400万人も殺し、周りの国の軍人さん方兵隊さん方、民間人の方々まで霊にして、戦後の周辺国の外交を困難にする国難を将来させたにも関わらず、戦争責任が盛んに問われた時代も、ただただ貝のように黙りこくって我関せずと「責任」から逃げ回りました。

読売新聞は戦後の総括として「すべて東条英機が悪いのだ」と紙面を割いて統括し、全部を東条英機のせいにして、裕仁に対しては免罪を宣言するに等しい記事を掲載しました。当時記事がサイトにまとめられているのでご覧になってください。

現在マスコミがあるところはすべて国から払い下げを得た都心の一等地です。マスコミが裕仁ら皇統の擁護一辺倒なのは、裕仁が死ぬ直前、毎日のように「体温が何度だ、下血がどうだ」と汚い話を国民に垂れ流し、本人が「何の責任も取らずに」霊界へと逃げ切ってあとは、まるで何もしなかったかのように追及をすることはありませんでした。

裕仁は結婚もセックスもして、そのたびごとに祝いたくない人間から国費から祝儀を強要しました。国民がどれほど窮乏に瀕していようと、成婚だ皇太子出生だと血税を使いお祭り騒ぎで、これを「人生を謳歌した」と言わず何でしょうか。一方で、若くして「戦争に行くから、いつ死ぬか分からないから」と自由に恋愛をすることも結婚をすることも躊躇を与え、子孫が断絶された家から生まれ出で庶民である軍人さん方兵隊さん方ははどう思うでしょうか。大事な人が裕仁の命令一下戦争に巻き込まれて殺され、残ったご家族も苦しい生活を強要される。子供達は親を失い路頭に迷い、生きる術がない女性たちが春を鬻ぐような惨状でした。

どうしてこのような血統が「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」になっているのか。そもそもそういう資格があるだろうか、と思うのです。

この国の皇統は、例えばいついつの時代に善政を行い、その威徳を慕って現在まで国民が敬愛している、と言うわけではありません。

明治時代にポッと出で政治に関わり、軍人さん方兵隊さん方には軍隊手帳で彼らの「生命は鴻毛の如し」と下の下に見て、国民の血をすすり、肉を食らって下敷きにし続けてきた血脈なのです。

昭和天皇が晩年の1987年まで「辛い」「戦争の責任のことをいわれる」などと悩んでいたことが、今年発見された資料で明らかになった(「小林忍侍従日記」)。

昭和天皇が85歳だった1987年4月に「仕事を楽にして細く長く生きても仕方がない。辛いことをみたりきいたりすることが多くなるばかり。兄弟など近親者の不幸にあい、戦争責任のことをいわれる」と漏らしたことが、元侍従の故小林忍氏の日記に記載されていることが分かった。

共同通信が22日までに、小林氏の日記を入手して判明した。日中戦争や太平洋戦争を経験した昭和天皇が晩年まで戦争責任について気に掛けていた心情が改めて浮き彫りになった。

87年4月7日の欄に「昨夕のこと」と記されており、昭和天皇がこの前日、住まいの皇居・吹上御所で、当直だった小林氏に直接語った場面とみられる。当時、宮内庁は昭和天皇の負担軽減策を検討していた。この年の2月には弟の高松宮に先立たれた。

小林氏はその場で「戦争責任はごく一部の者がいうだけで国民の大多数はそうではない。戦後の復興から今日の発展をみれば、もう過去の歴史の一こまにすぎない。お気になさることはない」と励ました。

既に公表されている先輩侍従の故卜部亮吾氏の日記にも、同じ4月7日に「長生きするとろくなことはないとか 小林侍従がおとりなしした」とつづられている。

宮内庁長官だった故富田朝彦氏が残した「富田メモ」は「昨夜当直小林(忍)侍従に、弟を見送り戦争責任論が未だ尾を引き、そして負担軽減云々で長生きしすぎたかと洩らされた旨」と記す。

日記には昭和天皇がこの時期、具体的にいつ、誰から戦争責任を指摘されたのかについての記述はない。直近では、86年3月の衆院予算委員会で共産党の衆院議員だった故正森成二氏が天皇の責任を追及、これを否定する中曽根康弘首相と激しい論争が交わされた。

88年12月には長崎市長だった故本島等氏が「天皇の戦争責任はあると思う」と発言し、波紋を呼ぶなど晩年まで度々論争の的になった。

小林氏は人事院出身。昭和天皇の侍従になった74年4月から、側近として務めた香淳皇后が亡くなる2000年6月までの26年間、ほぼ毎日日記をつづった 〔共同〕

これほど多く自国民と敵として他国の人たちを殺しておきながら、一番責任を取らなければならないその責任から逃れることを画策している。このような裕仁の発言は、戦争の火蓋を切り、結果何の罪科もなく殺された国民、他国民にとってはどう受け止められることだろうか、と思うのです。

戦後から家族を奪われた人たちを代弁して「裕仁の戦争責任」を追及する。それをまるで子供のように「戦争の責任のことをいわれる」なんてこぼす。なんて恥知らずな人間でしょうか。そして何より「言われる」だけで、庶民のご子息や旦那様方は殺されているのです。

そしてまさしく「腰巾着そのもの」の侍従。「戦後の復興から今日の発展をみれば、もう過去の歴史の一こまにすぎない」なんて、このオッサンが決めたことで焼夷弾や原子爆弾で焼き殺されたり、苦しいやケガや病を引きずりながら人生を歩まれた方々や、孤児となられた子供達、尊厳を奪われた女性たち、そしてなにより戦争の犠牲となり軍人さん兵隊さんとして異国で人生を強制終了させられた方々、あげく外国の国民まで殺され、生き残られてもうまくやった奴ら以外は困窮した生活に追い込まれた。そういった方々をなんだと思っているのでしょうか。権力にコバンザメのようにへばりついた「超勝ち組」の人間からすると、「お前の人生は歴史からみたらちっぽけなもの」と言わんばかりの発言。これを苦しみながら亡くなられた国民がお聞きになられたら何と思われるか。

皇統本人はもとより、その腰巾着らも国民のことなんて屁とも思っていない。それは宮内庁勤務になっている人間ばかりでなく、共産党含む国会議員たちも同様。特に戦後はうまく仕組まれていて、カタチ上政府の高官らに対しては「信任や認証」といった役割を与えて、常に皇統が関与するような仕掛けが組み込まれている。いくら信任、認証とはいえ、そういった権力が好きな人間たちだからこそ、皇統が関わってくることでますます自己肯定感が高まる。いくら裕福であっても国会議員を目指すということは、血税をせっせせっせとポケットにいれるような亡者である一方で、皇統のような権力が大好き、そういう自分に酔いしれて人生を終える。そもそも、承認や信任なんてまるで判を押すだけの仕事、なおかつ高給だったら真っ先に廃止されていておかしくない。国費を皇統どもと一緒になってせっせせっせとポケットにしまい込むことができる立場になったら、そこからは「皇室費を削ろう」なんて一言も聞こえてこない。

戦争責任を問う裁判にしても、自分も権力者で、戦犯を裁く側も権力者。お互いうまくやって、戦犯となることを逃れ、国民の財産を使って生き延び、本来皇族しか入れないところにマッカーサーを招いてお上手をしてGHQからの追及もかわした。

さて、当人はうまくやったと思うだろうけれど、天網恢々という言葉がある。まずはその後の人生もうまくいくはずがないし、最期は癌で死んでいるけれど、相当に苦しみが引き延ばされたのではないか。死にたくても死ねないような。それでもたった一人の国民の死の償いにもならないでしょう。

そして、死んでも生きていると考えるわたしからすれば、果たしてこの人が、権力者どもが霊界に居れる場所があるだろうか、と考えるのです。例えば裕仁は、地上では死ぬ間際すら金の心配もせず、最高の医者に最高の治療を受け、死んだら死んだで血税を湯水のように使って古代様式の山の墓を作りました。でも死んだらみな霊になります。そうなれば墓や祭祀がどんなに立派だろうがそんなことは関係がありません。霊が行くのは霊界です。特別攻撃を強要された者、食べ物なく餓死された兵士たち、あまねくご戦歿者、戦争で苦しい生活を押しつけられた国民。自分自身が霊にして、先に霊界に送った日本人も、そしてこの国が散々荒らして迷惑を掛けた国の人たちも数多いらっしゃるのです。

「裕仁という当時の支配者は、日本の歴史上最も卑劣で最多の殺戮を犯した。自国の国民400万人を殺し、周りの国の無数の民を殺戮し、それがために生き残った国民には国が十分な補償もせず国民は困窮にあえいだばかりか、その後の外交では周辺諸国との軋轢となり、周辺諸国と対等・円満な外交交渉に支障を生ずる原因を作った」、せめてこれぐらいは500年後の教科書ぐらいに掲載してもらいたいものです。そうでなければ亡くなった方々が浮かばれない。

そしてどんな小国でも当たり前の、国民が選んだ代表がその国を統べる。その代表がその時々の国民の象徴であり、都度都度の選挙で善政を行う者が時代時代を率いていく、普通の国になってもらいたいと願うばかりです。国民はガソリン代だ、コメ代だと振り回されていますし、税金の無駄遣いをなんとかしろといいますが、皇室費なんて最も国民の役に立たない出費です。本来外国との交渉や接待は国会議員や大臣達がやるべきことです。そして、叙勲で定期的に皇統を盲信する人間を世の中、国民の中に放ち、総理大臣や国会議員の任命や法律の施行などで、権力者たちにまで「皇室に有無を言わさないどころか服従する」しくみができている。皇統が国民の上に重しのようにのさばる仕組みが巧妙に仕掛けられていると思うのです。それがどれほど巧妙であるかと言えば、日本共産党が戦後何十年も経って結果的に天皇制を容認するぐらいだ、といえばその恐ろしさが分かるでしょうか。

この国は戦争をしてはならない、国民を殺しにかかる国だからこそ。

敵国としたアメリカは、開戦前まで石油を日本に輸出してくれていた大国です。

その国が日本と戦うこととなり、いかに自国の兵の消耗(=死)を少なくするか、徹底して研究を続けました。

パイロットが座る椅子の背もたれすら、日本は薄い鉄板ですが、アメリカは頑丈に作られていました。背後に回り込まれて銃撃を受けてもパイロットの生命を護るためです。この国は、座る人間の生命を護ることを犠牲にしてまで軽量化やコスト削減を図るのです。そもそもアメリカがレーダーや様々な兵器を開発するのも、自国の兵士を死なせないためです。

そして、人間には良心というものがあり、そもそも人を殺すことに嫌悪感や抵抗感を抱く動物です。機械がある程度にしろ「殺戮」をするならば、兵士のトラウマが軽減される、そういうところまで考えているのです。現代の戦争にドローンが登場して積極的に使うようになるのも、直接相手の顔を見て殺すことが味方の兵士の精神(魂)を傷つけるからこそ、自動化して直接相手を見ずに殺戮を行うがためです。

一方この国にとって、この国の支配権力にとっては、国民の生命は恐ろしく軽い。敵がレーダーで反撃するならば、人力で相手の自動攻撃を避けつつ、敵艦に激突してその船を沈めろ、と。

ただただ勝ち戦が好きな裕仁というクズ君主のために、軍部も自らの無能をごまかすために、盲目的に魂を銃弾のごとく湯水のように消耗し続けました。この作戦の威力が敵に見破られ、「慣れ」によって効果が薄くなっても。

お母さんが育まれた尊い生命は、零戦やら魚雷やらモーターボートの部品にされました。魂は銃弾のように軽く扱われて、戦闘機や魚雷、船舶に装着し爆発させられる。その魂が死体、すなわち霊に変わるたびに、その一人の若者を取り巻く周りの方々、特にお母さん方やその若者を愛する人たちの「希望」も奪われ続けたのです。

陸軍特別攻撃隊の隊長さんのご遺書をご紹介します。国民の生命を盾にし続け、親はもちろん兄弟親戚まで護られる血脈から出てきた裕仁というクズに「天皇の子供」として生命を踏みにじられた庶民。特別攻撃隊に任命されて、最期の最期に「自分はお母さんの子供なんだ」と書き残された心の叫び。さらには自分の最期を「喜んでほしい」と書かれています。

21歳の隊長さんで陸軍士官学校を卒業され将来を期待されていたはずです。しかし、ご本人はもとより息子を失ったお母さん方もどれだけがっかりされ、息子を失い生きる人生がどれほどお辛かったことでしょうか。

隆ハ笑ツテ死ンデ行ツタノデス。然シ決シテ死ニハ致シマセン、七生ヲ飽ク迄モ信ジテ居リマス。最後迄モ母上様ノ子トシテ、私ノ最期ヲ、心カラ喜ンデ下サイ。

デハ御元気デ、何時迄モ長生ヲシテクダサイ。

サヤウナラ

―陸軍少尉 高柳隆様のご遺書(第五十八振武隊 S20.5.25)

戦争でこれ以上もない苦しみをもたらした、自分ら一族郎党を養ってくれていた自国民400万人も殺しておいて、路頭に迷う多くのご遺族たる国民に対し、ラジオで終戦の詔勅が流れ、最後に「我が意を体せよ」とは。一体どの口がたたけるのでしょうか。どれほど無神経で非常識、血も涙もないのでしょうか。

このラジオの詔勅も生放送ではありません。前日レコードに吹き込まれたものです。自分に酔った気取った声で難解な言葉を羅列しての、それも最後は「我が意を体せよ」という命令という形です。難しい言葉を駆使して、国民に向かい合う気持ちがさらさらないから煙に包んだよう文章になり、その直後アナウンサーが解説しなければならないほどでした(その解説も決して易しくはないのですが)。

人間であれば、本当に早く戦争を終えさせなければ、という気持ちであれば、それがどれだけ困難であっても「すぐにNHKへ連れて行け、全国に終戦を宣言せねばならぬ」とマイクを奪うぐらいのことをやらねばならないこと、ましてや自分が「戦端を切った」責任を考えればそれぐらいして当然ですが、それすらやっていない。気取ってもったいぶって録音して放送して、ともたもたしている間にも、1,000機もの爆撃機が空襲し、2,300人もの人たちが亡くなっているのです。

「大変なことをした、申し訳なかった」と詫び、速やかに首を洗って処断を待つ。退位も死刑も、天皇家自身が世の表舞台から去らねばならないことをしているのです。

どこの国も軍隊は必要です。周りにどのような「ならず者」国家ができて、攻め込んでくるかもしれない。しかし、ただただそれは屈強であって、日本に攻め込むと大変なことになる、という存在感があれば、それでよいのです。

そして、その軍隊は絶対に外に出さない。外に出すと言うことは生命の奪い合いをするということ。この国を護らんとする尊い軍人さん方兵隊さん方の生命が奪われると言うことです。そして、開戦の先には必ず終戦や停戦がある。ならば最初からやらないほうがよっぽどいいと普通に考えられる人間や政党、そしてこの国と国民の生命を何よりも大切にして幸せにしなければならない、そのためには外国との交渉に「軍事力」を振りかざすことは絶対に使わないことが大前提なのだ、と訴える人間や政党を選び続けなければならないのです。これは、この日本という国自身が「ならず者国家」として自国民のみならず他国民にまで殺戮と苦しみをもたらしたからこそ、戦後選挙権をいただいた現代人が絶対に気を抜いてはいけない責務なのです。

この国は絶対に戦争をしてはいけません。支配者が凶暴化すると何をするか分からない、とんでもない国なのです。その時には国民の生命など虫けらのごとく奪い、自国民も他国民も霊として積み上げ、それでも足りずに自国民を殺しにかかることすら躊躇しない、おぞましい国なのです。

このことを特別攻撃隊の隊員様方ははっきりと、身をもって教え示してくださっているのです。

わたしが長谷川信陸軍少尉のことを知ることのきっかけとなり、心を打たれたご遺書を最後にご紹介します。

俺たちの苦しみと死とが

俺たちの父や母や弟妹たち

愛する人たちの幸福のために

たとえわずかでも役立つものならば

関行男海軍中佐と敷島隊の隊員様方の死を、特別攻撃隊の隊員様方や、幕末以降亡くなられた多くの軍人様方兵隊様方、戦争で殺された数多の生命を、普通の「人間」とみる。そして現代人は自身の「良心」と照らし合わせながら、彼らの死や苦しみに寄り添い、その「死が何を伝えようとしているか」を考えてくださるときこそ、彼らの「死」が「生きる」と、そのように考えます。

謝辞

このページではTwitter 特攻隊員の遺書bot様公開のご遺書ならびに、Twitter 前原様公開の日本陸軍が支那の治安戦で起こした出来事の書籍の引用を紹介しており、掲載に当たってお二方の許可をいただきました。厚くお礼申し上げます。